高級オーディオの世界へようこそ。その頂点に君臨し、多くのファンを魅了し続ける日本の二大ブランド、アキュフェーズとラックスマン。これからプリメインアンプの購入を検討するにあたり、「一体どっちがいいのだろう?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

アキュフェーズのプリメインアンプはおすすめのモデルが数多く存在します。例えば、エントリーモデルでありながら素晴らしいと評価されるアキュフェーズ E-280や、その実力をさらに高めたアキュフェーズ E4000は特に人気です。しかし、インターネット上では、まれにアキュフェーズの音は悪い、あるいは分析的で冷たいといった評価を目にすることもあり、不安に感じるかもしれません。

この記事では、失敗や後悔のないアンプ選びのために、正確無比なサウンドを追求するアキュフェーズの特徴と、温かく音楽的な響きを持つラックスマンの特徴を、多角的な視点から徹底的に比較・解説します。両ブランドの哲学から具体的なモデルの違いまで深く知ることで、あなたの音楽ライフを最高に輝かせる一台がきっと見つかるはずです。

- アキュフェーズとラックスマンの根本的な音作りの違い

- 「アキュフェーズの音が悪い」と言われる評価の本当の意味

- 主要モデル(E-280, E-4000など)の具体的な特徴と比較

- あなたの価値観や好みに合ったブランドを見つけるための視点

アキュフェーズとラックスマン、どっちがいい?2大ブランドを徹底比較

- 正確性を追求するアキュフェーズの特徴

- 音楽性を重視するラックスマンの特徴

- アキュフェーズの音は悪いという評価の真相

- デザインやブランド哲学から見る違い

- それぞれが得意とする音楽ジャンル

正確性を追求するアキュフェーズの特徴

https://www.accuphase.co.jp/model/e-700.html

アキュフェーズの最大の特徴は、原音をいかに正確に再現するかを追求した、高解像度で脚色のないサウンドにあります。これは、同社がもともと高級測定器メーカーから独立したという背景と深く関係しており、技術的なアプローチで音の純度を高めることを哲学としています。

この思想を象徴するのが、独自のボリュームコントロール技術「AAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)」です。一般的なボリュームが信号を絞って音量を調整するのに対し、AAVAは信号の大きさを変えずに増幅率を変化させるため、音質劣化が極めて少なく、どの音量域でも高いS/N比と低い歪率を維持します。

その結果として生み出される音は、非常にクリアで情報量が多く、録音された音源の隅々まで見通せるようなサウンドです。メリットとしては、演奏者の細かなニュアンスやホールの空気感まで忠実に再現できる点が挙げられます。一方で、その脚色のなさが、人によっては「冷たい」「分析的すぎる」と感じられる可能性も持ち合わせています。

音楽性を重視するラックスマンの特徴

一方、ラックスマンが追求するのは、聴き手が心地よく音楽に浸れる「音楽性」豊かなサウンドです。1925年創業という長い歴史の中で培われたのは、スペックの数値だけでは測れない、人間の感性に訴えかける音作りのノウハウでした。

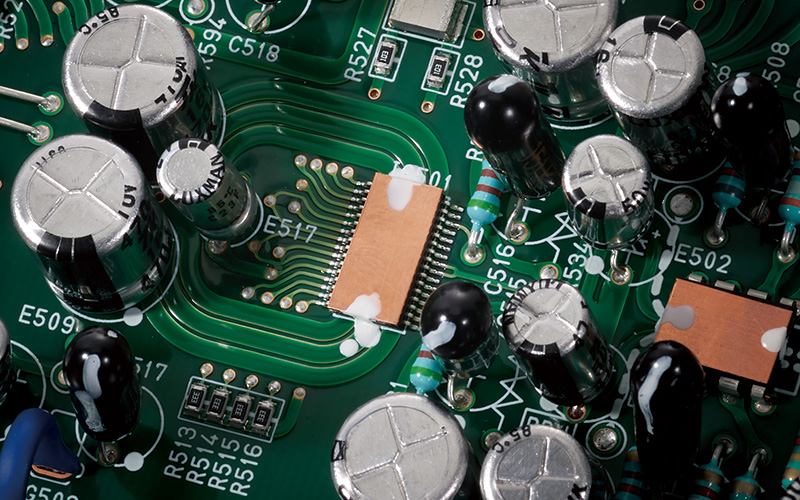

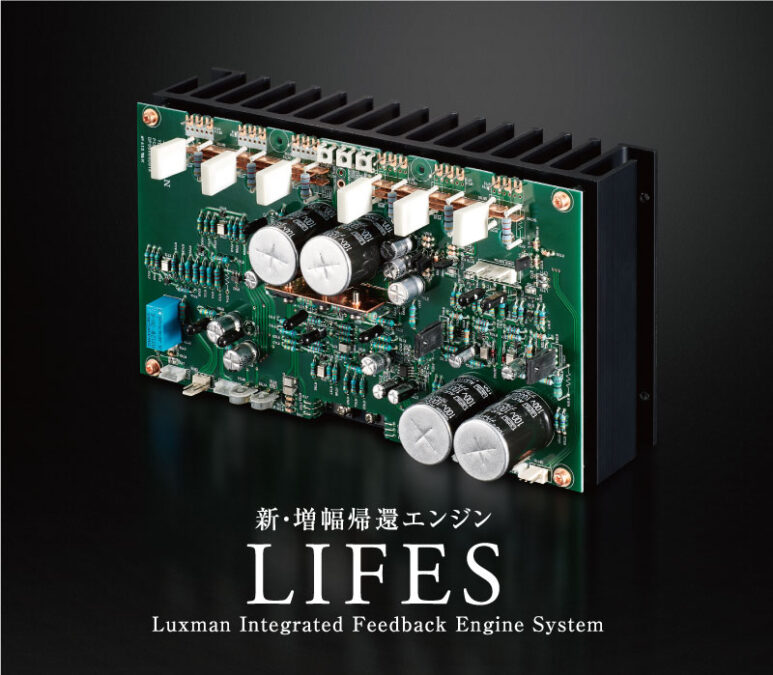

ラックスマンの音作りを支える中心的な技術が、独自の高音質帰還回路「LIFES(Luxman Integrated Feedback Engine System)」です。これは長年採用されてきた「ODNF」をさらに進化させたもので、歪み成分のみをフィードバックすることで、音楽信号の純度を保ちながら自然で生命感あふれるサウンドを実現します。

そのため、ラックスマンのアンプが奏でる音は、一般的に温かみがあり、滑らかで聴き疲れしないと評価されています。メリットは、ジャンルを問わず音楽の持つ楽しさやグルーヴ感を引き出し、長時間リラックスして音楽鑑賞ができる点です。逆に、その心地よい響きが、人によっては原音に対する一種の「脚色」と感じられる場合もあるかもしれません。

アキュフェーズの音は悪いという評価の真相

「アキュフェーズの音は悪い」という評価は、オーディオの世界で時折聞かれますが、これは言葉通りの「品質の悪さ」を指しているわけでは決してありません。むしろ、前述の通り、アキュフェーズの持つ「脚色のない高解像度サウンド」という特徴の裏返しと考えるのが妥当です。

この評価が生まれる主な理由は、主に2つ考えられます。

一つは、組み合わせるスピーカーやケーブルとの相性です。もともと高域がシャープなスピーカーにアキュフェーズを接続すると、音が硬質になったり、高音が刺さるように感じられたりすることがあります。アンプ自体に強い個性がない分、接続する機器の特性がストレートに表れるのです。

もう一つは、個人の好みや聴く音楽ジャンルとのミスマッチです。例えば、温かみのあるボーカルや、太いサウンドのロックを心地よく聴きたい人にとっては、アキュフェーズの分析的なサウンドが物足りなく感じられる可能性があります。

要するに、「音が悪い」のではなく、「自分の好みやシステムに合わなかった」というのが実情に近いでしょう。これを避けるためには、先入観を持たずに、実際に自分の耳で試聴することが何よりも大切になります。

デザインやブランド哲学から見る違い

両ブランドの違いは、そのデザインや製品作りの哲学にも明確に表れています。

アキュフェーズの製品は、シャンパンゴールドのフロントパネルに、高精度な表示を持つメーターが配置された、まるで高級な「測定器」を思わせるデザインが特徴です。これは、同社の技術志向と性能への絶対的な自信を象徴しており、所有する喜びを満たしてくれる機能美にあふれています。堅牢な作りも特徴で、長期間にわたって安定した性能を維持するという信頼性の高さにもつながっています。

対照的に、ラックスマンはどこか懐かしさや温かみを感じさせるデザインを得意とします。シルバーを基調としたフロントパネルに、柔らかな光を放つアナログメーターや、一部モデルに採用される木製のキャビネットなど、伝統的なオーディオ機器の意匠を大切にしています。これは、スペックだけでなく、ユーザーが製品と長く付き合っていく上での愛着や心地よさを重視する、同社の「音楽性」を追求する哲学を反映していると言えます。

それぞれが得意とする音楽ジャンル

アンプの特性によって、得意とする音楽ジャンルにも一定の傾向が見られます。もちろん、これは絶対的なものではなく、最終的には個人の好みによりますが、一つの参考としてください。

情報量が多く、楽器の分離や定位の正確さが求められる音楽は、アキュフェーズが得意とするところです。具体的には、大編成のクラシック音楽や、複雑な演奏が繰り広げられるジャズ、フュージョンなどが挙げられます。録音された音源のディテールを余すところなく引き出し、リアルな演奏空間を現出させます。

一方、ラックスマンは、音の響きやグルーヴ感、そして何よりボーカルの温かみを重視する音楽でその真価を発揮します。人の声の艶やかさを引き出す力に定評があり、ポップスやロック、ソウルミュージックなどを心地よく、そして躍動感豊かに聴かせてくれるでしょう。

これらの点を踏まえると、自分が普段どのような音楽を聴くことが多いのかを考えることが、ブランド選びの重要な手がかりになります。

アキュフェーズとラックスマン、どっちがいいかモデルで具体的に選ぶ

- おすすめのアキュフェーズプリメインアンプ

- アキュフェーズ E-280は素晴らしい入門機

- 上位機アキュフェーズ E4000の魅力とは

- ラックスマンの人気モデルと価格帯

- 中古市場も選択肢に入れるべき理由

- アキュフェーズとラックスマンどっちがいいかはあなたの価値観次第

おすすめのアキュフェーズプリメインアンプ

アキュフェーズのプリメインアンプのラインナップは、単なる価格の上下で構成されているわけではありません。エントリーからハイエンドに至るまで、各クラスには明確なコンセプトと役割が与えられており、ユーザーが自身のオーディオ探求のステップアップを描きやすいように設計されています。どのモデルを選んでも、前述したブランド共通の「正確性」と「高い信頼性」を体感できますが、ここでは予算や求める再生レベルに応じた選び方の指針を、より具体的に解説していきます。

エントリークラス:アキュフェーズサウンドの入り口

このクラスを代表するのはE-200番台のモデル(例: E-280)です。価格こそラインナップの中では最も抑えられていますが、その内容は決して妥協の産物ではありません。むしろ、上位モデルで開発されたAAVA方式ボリュームコントロールなどの核心技術を継承した、非常にコストパフォーマンスに優れたシリーズと言えます。

初めて本格的なオーディオシステムを組む方や、これまで使っていたアンプからのグレードアップを考えている方にとって、アキュフェーズの哲学を手軽に、かつ深く味わうための最良の入り口となります。特に、一般的なブックシェルフスピーカーや、能率が高めのフロアスタンディングスピーカーと組み合わせることで、そのクリアで解像度の高いサウンドを存分に発揮してくれるでしょう。

ミドルクラス:本格的なオーディオ探求の始まり

オーディオを趣味としてより深く楽しみたいと考えたとき、視野に入ってくるのがE-300番台やE-400番台といったミドルクラスです。このクラスになると、エントリークラスと比較して電源部が大幅に強化され、スピーカーを駆動する能力が格段に向上します。

これにより、音楽のスケール感やダイナミクスが豊かになり、より大型のスピーカーや、駆動が難しいとされる海外製のスピーカーまで、その性能を十分に引き出すことが可能になります。音の細かなニュアンスの再現性も高まり、まさに本格的なオーディオ探求のスタート地点として最適な選択肢です。このクラスから、後述する「純A級」モデルの選択肢も現れ、音の好みに合わせたより深い選択が可能になります。

ハイエンドクラス:一体型アンプの頂点

E-5000やE-800といったフラッグシップモデルは、プリメインアンプという一体型の枠組みの中で、セパレートアンプに迫る、あるいは凌駕するほどの性能を追求したシリーズです。内部には、左右チャンネルで独立した大型電源トランスや大容量のフィルターコンデンサーなど、選び抜かれた最高品質のパーツが惜しみなく投入されています。

その結果として得られるのは、圧倒的なスピーカー駆動力と、究極とも言える静寂性です。どんなに複雑なオーケストラの楽曲でも音が混濁することなく、微細な音まで明瞭に描き分けます。最高の音質を追求したいけれど、設置スペースの都合でセパレートアンプは置けない、そう考えるオーディオファイルにとって、このハイエンドクラスは究極の選択肢となるはずです。

重要な選択軸:駆動力の「AB級」か、質感の「純A級」か

アキュフェーズのプリメインアンプを選ぶ上で、非常に重要な選択軸となるのが「AB級」と「純A級」という増幅方式の違いです。

- AB級アンプ(E-200/300/400/5000番台など)

音楽信号の大きさに応じて動作を制御するため、電力効率が良く、大きなパワーを出しやすいのが特徴です。ダイナミックで切れ味の良い、ハイスピードなサウンド傾向を持ちます。 - 純A級アンプ(E-600/700/800番台など)

常に一定の電流を流し続けるため、原理的に歪みの発生が極めて少ないのが特徴です。そのサウンドは非常に滑らかで、音に艶と厚みがあり、濃厚な音楽表現を得意とします。一方で、電力効率が悪く発熱が大きいため、設置場所にはある程度の空間確保が必要です。

どちらが良いというわけではなく、パワフルで躍動感のあるサウンドを好むなら「AB級」、しっとりと肌触りの良い、質感の高いサウンドを求めるなら「純A級」というように、ご自身の好みに合わせて選ぶことが大切です。

将来性も万全:オプションボードによる高い拡張性

アキュフェーズのプリメインアンプが長きにわたって愛される理由の一つに、オプションボードによる高い拡張性が挙げられます。本体の背面にあるスロットに、別売りのボードを増設することで、購入後もアンプの機能を進化させることが可能です。

例えば、アナログレコードを聴くための「フォノイコライザーボード」や、パソコンやネットワークプレーヤーからのデジタル信号を高品質に再生する「D/Aコンバーターボード」などがあります。これにより、オーディオライフの変化に合わせて、アンプ本体を買い替えることなくシステムを柔軟にアップグレードしていく楽しみも生まれます。

アキュフェーズ E-280は素晴らしい入門機

アキュフェーズ e-280は、同社のプリメインアンプの中でもエントリーに位置づけられるモデルですが、その内容はまさに「素晴らしい入門機」と呼ぶにふさわしいものです。最大の理由は、上位モデルの設計思想や「AAVA」といった中核技術を惜しみなく投入している点にあります。

これにより、価格を抑えながらもアキュフェーズならではの高S/N比、低歪率、そして脚色のないクリアなサウンドを存分に味わうことができます。一般的なブックシェルフスピーカーや、能率の高いフロアスタンディングスピーカーを組み合わせるのであれば、その駆動力に不満を感じることは少ないでしょう。

初めて高級オーディオの世界に足を踏み入れる方や、質の高い基本性能を長く安心して使いたいと考える方にとって、e-280は非常に満足度の高い選択肢となります。ただし、大型スピーカーや低能率のスピーカーを余裕をもって鳴らしきりたい場合は、上位モデルを検討する方が賢明かもしれません。

上位機アキュフェーズ E4000の魅力とは

アキュフェーズ E-4000は、ミドルクラスに位置しながらも、その実力はハイエンドに迫る魅力を持った中核モデルです。e-280などのエントリークラスからステップアップした際に最も違いを感じるのは、スピーカーを駆動する「力」と音楽の「表現力」の深さでしょう。

E-4000は、E-280に比べて電源トランスや平滑コンデンサーといった電源部が大幅に強化されています。これにより、スピーカーがアンプに要求する瞬間的な大電流にも余裕をもって応えることができ、音楽のダイナミックレンジを損なうことなく再生します。また、ダンピングファクター(スピーカーを制動する能力を示す数値)も向上しており、低音の締まりや解像度が格段にアップします。

以下の表は、公式サイトの情報を基にしたE-280とE-4000の主なスペック比較です。

| スペック | アキュフェーズ E-280 | アキュフェーズ E-4000 |

| 定格連続平均出力 | 90W/8Ω, 120W/4Ω | 180W/8Ω, 260W/4Ω |

| ダンピングファクター | 500 | 800 |

| S/N比(ハイレベル入力) | 107dB | 109dB |

| 消費電力 | 46W(無入力時) | 54W(無入力時) |

| 希望小売価格(税込) | 363,000円 | 748,000円 |

※価格やスペックは変更される可能性があります。

このように、数値上でも駆動力の違いは明らかです。よりスケールの大きな音楽表現や、スピーカーの潜在能力を最大限に引き出したいと考えるオーディオファンにとって、E-4000は非常に魅力的な選択肢となります。

ラックスマンの人気モデルと価格帯

ラックスマンのプリメインアンプは、100年近い歴史の中で培われた「音楽の心地よさ」という一貫したフィロソフィーを基盤に、多彩なラインナップを展開しています。どのモデルを選んでも、音楽に没頭できる温かみや生命感を感じられるのが大きな魅力です。ここでは、現行の人気モデルを具体的な価格帯と共に紹介し、それぞれの特徴を深く掘り下げていきます。

新世代の中核「Zシリーズ」:生命感あふれるサウンド

現在のラックスマンのラインナップで中核をなすのが、最新の技術と思想を投入した「Zシリーズ」です。このシリーズを象徴するのが、新世代の増幅帰還エンジン「LIFES」と、独自の電子制御アッテネーター「LECUA」という二つの核心技術の搭載です。

L-505Z(希望小売価格:393,800円 税込)

エントリークラスに位置づけられながら、上位機の思想を色濃く受け継いだ戦略的なモデルです。LIFESとLECUAを搭載し、ラックスマンらしい音楽の躍動感や滑らかな音色を手軽に体験できます。アキュフェーズのE-280としばしば比較される存在であり、解像度の高さを重視するか、音楽的な響きの豊かさを重視するかで好みが分かれるでしょう。

L-507Z(希望小売価格:748,000円 税込)

Zシリーズの中核を担う、最も人気の高いモデルの一つです。L-505Zから電源部や内部構成を大幅に強化し、スピーカー駆動力と音楽のスケール感が格段に向上しています。音の立ち上がりが鋭くなり、より繊細な表現からダイナミックな表現まで余裕をもって描き分けます。アキュフェーズのE-4000と直接競合する価格帯であり、どちらを選ぶかはオーディオファンの永遠のテーマとも言えます。

伝統を継承する「純A級」モデル:濃厚で官能的な響き

ラックスマンのもう一つの顔とも言えるのが、伝統的に評価の高い「純A級」アンプのラインナップです。純A級ならではの、音の密度が濃く、温度感のある官能的な響きは、多くの熱心なファンを惹きつけてやみません。

現行モデルの代表格が「L-590AXII」や、その後継にあたる最新鋭機です。これらのモデルは、特にボーカルや弦楽器といった、音の艶やかさや質感が重視される音楽でその真価を発揮します。音像がふわりと浮かび上がるような三次元的な音場と、滑らかでどこまでも伸びていくような高域は、AB級アンプでは味わえない独特の魅力を持っています。駆動力のAB級か、質感の純A級か。これはラックスマンを選ぶ上での大きな楽しみの一つです。

一体型の理想形「L-509Z」:セパレートに迫るフラッグシップ

ラックスマンのプリメインアンプの頂点に君臨するのが、フラッグシップモデル「L-509Z」(希望小売価格:1,078,000円 税込)です。このモデルのコンセプトは、セパレートアンプに匹敵する性能と音質を、一つの筐体に凝縮するという、まさに一体型の理想形を追求することにあります。

人気モデルL-507Zをベースとしながらも、電源トランスの大型化やコンデンサー容量の増強、そして内部配線の見直しなど、あらゆる部分が徹底的にブラッシュアップされています。その結果、セパレートアンプに迫る圧倒的な駆動力と静寂性を両立。どんなスピーカーと組み合わせても、その潜在能力を最大限に引き出し、広大で深みのある音楽空間を描き出します。

ラックスマンを支える技術:電子制御アッテネーター「LECUA」

ラックスマンの音質を語る上で欠かせないのが、独自の電子制御アッテネーター「LECUA(Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator)」です。これは音量を調整するための機構で、アキュフェーズのAAVAと並び称される重要な技術です。

アンプICを用いて抵抗値を電子的に切り替えることで、音量調整時の音質劣化を限りなくゼロに近づけています。これにより、どの音量位置でも音楽の鮮度が保たれるだけでなく、機械式ボリュームで起こりがちな左右の音量差(ギャングエラー)も発生しません。また、実際にノブを回した際の、重厚かつ滑らかな操作感も「LECUA」ならではの魅力であり、音楽を聴くという行為そのものの質を高めてくれる要素となっています。

新世代の増幅帰還エンジン「LIFES」

LIFES(ラックスマン・インテグレーテッド・フィードバック・エンジン・システム)は、最新のラックスマン製品の音質を決定づける核心技術です。アンプは通常、信号の歪みを補正するために「帰還(フィードバック)」という技術を用いますが、これが音楽本来の躍動感を損なう一因となることもありました。LIFESは、この課題を解決し、優れた静特性と音楽の生命感を両立させるために開発されました。

この技術の根幹にあるのは、音楽信号そのものではなく、増幅の過程で発生した「歪み成分だけ」を正確に検出して取り除くという考え方です。これは同社が長年培ってきたODNF技術をさらに進化させたもので、歪み検出の精度を上げ、回路全体をよりシンプルにすることに成功しました。これにより、音楽信号への影響を最小限に抑えています。

その結果として生み出されるサウンドは、非常に自然で三次元的な広がりを持つのが特徴です。LIFESの搭載により、アンプはまるで存在を消したかのように、録音された空間の空気感や演奏の生々しさをダイレクトに伝えます。技術的な進化を、聴き手が感じる「音楽の心地よさ」に直結させた、まさにラックスマンの哲学を体現した技術と言えるでしょう。

かんりにん

かんりにんODNF(Only Distortion Negative Feedback)とは、

一言でいうと、「元の音楽信号には一切触らず、音の歪み成分だけを見つけて、それだけを消す」技術です。

中古市場も選択肢に入れるべき理由

アキュフェーズとラックスマンのアンプを検討する際、新品だけでなく中古市場に目を向けることも非常に賢い選択肢となり得ます。その理由は、両ブランドの製品が非常に高い品質基準で製造されており、長期間にわたって安定した性能を発揮するからです。

中古品を選ぶメリット

最大のメリットは、何と言っても価格です。生産が完了した旧モデルや、現行モデルでも状態の良い中古品を、新品よりも大幅に安価で手に入れることが可能です。これにより、本来であれば予算オーバーだった憧れの上位モデルが、現実的な選択肢に入ってくるかもしれません。

中古品を選ぶ際の注意点

一方で、デメリットや注意点も存在します。まず、メーカーの保証期間が切れていることがほとんどです。また、前の所有者の使用環境によっては、内部パーツが劣化している可能性もゼロではありません。特にボリュームやセレクターのガリ(操作時の雑音)や、コンデンサーの劣化などには注意が必要です。

これらのリスクを避けるためには、信頼できるオーディオ専門店や、メンテナンス履歴がはっきりしている個体を選ぶことが鍵となります。評判の良い専門店であれば、販売前にしっかりとした点検やメンテナンスを行っているため、安心して購入できるでしょう。

アキュフェーズとラックスマンどっちがいいかはあなたの価値観次第

この記事では、アキュフェーズとラックスマンという日本の二大オーディオブランドについて、その特徴から具体的なモデルまでを比較解説してきました。最終的にどちらのブランドを選ぶべきか、その答えはあなたのオーディオに対する価値観の中にあります!

- アキュフェーズの魅力は正確無比で高解像度なサウンド

- ラックスマンの魅力は温かく音楽的な響き

- 「アキュフェーズの音が悪い」は「冷たい・分析的」という評価の裏返し

- 音の好みは組み合わせるスピーカーやケーブルによっても変化する

- デザインは精緻な計測器を思わせるアキュフェーズ

- デザインは伝統的で温かみのあるラックスマン

- ブランド哲学は技術を追求するアキュフェーズと聴感を重んじるラックスマン

- アキュフェーズE-280はブランドの魅力を凝縮した素晴らしい入門機

- アキュフェーズE-4000は駆動力と表現力が格段に向上した中核機

- ラックスマンも幅広い価格帯に音楽性豊かな人気モデルが揃う

- 得意な音楽ジャンルはあくまで傾向であり絶対ではない

- アキュフェーズはクラシックやジャズで情報量の多さが活きる

- ラックスマンはボーカルやポップスで艶やグルーヴ感が際立つ

- 中古市場は憧れのモデルを手に入れる賢い選択肢になりうる

- 最終的な判断を下す前には必ず自身の耳で試聴することが最も大切

- どちらを選んでも日本のものづくりが誇る高い品質を体感できる

- あなたが音楽に何を求めるかが、最高のパートナーを見つける鍵となる

コメント