オーディオの世界は、専門用語が多くて難しそうに感じられるかもしれません。お店やレビューサイトで新しい機器を探そうとしても、言葉の意味がわからず、失敗や後悔につながるのではないかと不安に感じることもあるでしょう。

ただ、基本的なオーディオ用語を理解するだけで、その世界はぐっと広がります。この記事では、オーディオシステムの基本構成から、最近よく耳にするハイレゾとはCDと何が違うのか、そして高音質化の鍵となるDACの役割まで、一つひとつ丁寧に解説します。

アンプの種類や選び方、スピーカーの種類ごとの特徴がわかれば、ご自身に合った製品が格段に見つけやすくなるはずです。より手軽なヘッドホンやイヤホンの違いについても、もちろん説明します。

スペック表で目にするインピーダンス(Ω)や周波数特性(Hz)の意味、レビューを読むのに欠かせない解像度や音場といった音質評価の用語も網羅しています。さらには、接続端子やケーブルの種類、ワイヤレスで重要になるBluetoothコーデックの音質の違い、そして少し専門的なエージングの効果ややり方まで、初心者がつまずきやすいポイントを解説しました。この記事が、あなたのオーディオライフを始める一助となれば幸いです。

この記事を読むことで、あなたは次の点を理解できます。

- オーディオシステムの基本的な機器とその役割

- ハイレゾやDACなど高音質に関わる用語の意味

- スペック表を読み解くためのインピーダンスや周波数特性の知識

- 音質評価や接続方法、Bluetoothコーデックの違い

初心者がまず覚えるべき基本のオーディオ用語

- まずはオーディオシステムの基本構成を知ろう

- アンプの種類と自分に合った選び方

- スピーカーの種類ごとの特徴を解説

- ヘッドホンとイヤホンの違いとは?

- 接続端子とケーブルの種類と役割

- 高音質化の鍵、DAC(ダック)の役割

まずはオーディオシステムの基本構成を知ろう

オーディオシステムとは、端的に言えば「音源を再生し、スピーカーやヘッドホンで聴けるようにする仕組み」全体を指します。シンプルに捉えると、主に3つの要素で成り立っていると考えられます。

一つ目は「プレーヤー」です。これはCDプレーヤーやレコードプレーヤー、近年ではスマートフォンやパソコンも主要なプレーヤーの一つと言えます。音楽データ(音源)を読み出す役割を担っています。

二つ目は「アンプ」です。プレーヤーから送られてきた小さな音楽信号を、スピーカーを駆動できるほどの大きな信号に増幅させる装置です。オーディオシステムにおける縁の下の力持ちのような存在です。

そして三つ目が「スピーカー」です。アンプから送られてきた信号を、私たちの耳に聞こえる「音」として空気中に放出する、音の出口となる部分です。

この3つが基本構成となります。もちろん、より高音質を追求していくと、それぞれの機器がさらに細分化されたり、新たな機器が追加されたりします。ただ、まずは「プレーヤー → アンプ → スピーカー」という音の基本的な流れをイメージできると、他の用語の理解もスムーズに進むでしょう。

アンプの種類と自分に合った選び方

アンプは、オーディオシステムにおける「心臓」や「エンジン」に例えられる、非常に重要なコンポーネントです。プレーヤーから送られてくる繊細な音楽信号を受け取り、スピーカーを力強く駆動するためのエネルギーを与える役割を担います。言ってしまえば、アンプがなければスピーカーは音を奏でることができません。このアンプには、構造や機能によっていくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

主なアンプの種類

プリメインアンプ

おそらく、オーディオを始める際に多くの方が最初に検討するのが、このプリメインアンプでしょう。これは、後述する「プリアンプ」と「パワーアンプ」という2つの重要な機能を、一つの筐体に統合(integrate)したものです。

- プリアンプ部(頭脳・司令塔)

- CDプレーヤーやレコードプレーヤーなど、複数の機器からの入力を切り替えたり、音量を調整したりするコントロール機能を担当します。

- パワーアンプ部(筋肉・駆動力)

- プリアンプ部から受け取った信号を、スピーカーの振動板を物理的に動かせるレベルまで強力に増幅(パワーアップ)する役割を持ちます。

一台でシステムが完結するため、設置が容易で配線もシンプル、そしてコストパフォーマンスに優れたモデルが多いのが大きなメリットです。

セパレートアンプ

プリアンプとパワーアンプが、それぞれ独立した筐体になっているものをセパレートアンプと呼びます。オーディオの音質をさらに追求していくと、この形式に行き着くことが多いかもしれません。

では、なぜわざわざ分離させるのでしょうか。その理由は、繊細な信号を扱うプリアンプと、大きな電力を扱うパワーアンプを物理的に離すことにあります。

一つの箱に同居させると、パワーアンプの強力な電源部が、プリアンプの微弱な信号に悪影響(ノイズ)を与えてしまう可能性があります。これらを分離し、それぞれに専用の電源を持たせることで、互いの干渉を徹底的に排除し、より純粋で見通しの良いサウンドを実現しようというのが、セパレートアンプの基本的な考え方です。

もちろん、価格は高価になり、設置スペースもより多く必要としますが、個々のコンポーネントを自由に組み合わせられるという、システム構築の楽しみも深まります。

DAC内蔵アンプ

現代のオーディオ環境において、非常に重要度を増しているのがこのタイプです。これは、前述のプリメインアンプに「DAC(デジタル・アナログ・コンバーター)」の機能を追加したものです。

パソコンやテレビ、ゲーム機、ストリーマーといった現代の多くの再生機器から出力されるのは、デジタルの音楽信号です。従来のアンプはアナログ入力しか持たないため、これらの機器と接続するには別途単体のDACが必要でした。

しかし、DAC内蔵アンプであれば、USBケーブルや光デジタルケーブルで直接これらの機器と接続し、高音質で音楽を再生できます。システムをシンプルにまとめたい、特にデジタル音源を中心に楽しみたい、という方にとっては、最も合理的で現実的な選択肢となるでしょう。

自分に合ったアンプの選び方

では、数あるアンプの中から、自分にとって最適な一台はどのように選べば良いのでしょうか。いくつかのポイントに分けて考えると、整理しやすくなります。

1. 接続したい機器を確認する

まず、ご自身がどのような機器をアンプに接続したいかを具体的にイメージすることが大切です。

- レコードプレーヤーを繋ぎたい場合

- 「PHONO(フォノ)入力端子」が搭載されているかを確認する必要があります。この端子がないアンプでレコードを聴くには、別途「フォノイコライザー」という機器が必要になります。

- パソコンやテレビを繋ぎたい場合

- 前述の通り、「USB入力」や「光デジタル入力」といったデジタル入力端子を持つ、DAC内蔵アンプが非常に便利です。

2. スピーカーとの相性を考える

アンプ選びは、スピーカー選びと密接に関係しています。特に重要になるのが、アンプの「出力」とスピーカーの「能率」です。 アンプのカタログに記載されている「50W+50W」といった出力値は、アンプがどれだけのパワーをスピーカーに送り込めるかを示します。

一方で、スピーカーの能率(感度とも呼ばれます)は、「どれだけ小さなパワーで、どれだけ大きな音を出せるか」という効率の良さを示します。 例えば、能率の低い(燃費の悪い)スピーカーをしっかり鳴らすには、より大きな出力を持つアンプが必要になります。

逆に、能率の高いスピーカーであれば、比較的小さな出力のアンプでも、十分に豊かな音量を得ることができます。初心者のうちは難しく感じるかもしれませんが、「このスピーカーを鳴らしたい」という目的がある場合は、スピーカーの推奨アンプ出力を確認したり、販売店のスタッフに相談したりするのが確実です。

3. その他の付加機能に注目する

他にも、ヘッドホンで音楽を聴く機会が多いなら、高品位な「ヘッドホン出力」が搭載されているかもチェックポイントになります。また、小音量で聴く際に低音や高音が聞こえにくくなるのを補正する「ラウドネス機能」や、左右の音量バランスを調整する機能など、ご自身のリスニングスタイルを快適にしてくれる機能の有無も確認すると良いでしょう。

このように、アンプ選びは単に価格やブランドだけで決めるのではなく、ご自身の「使い方」と「組み合わせる機器」を軸に考えていくことが、失敗しないための鍵となります。

スピーカーの種類ごとの特徴を解説

スピーカーは、オーディオシステムにおいて音楽信号を最終的に「音」として私たちの耳に届ける、いわばシステムの「声」となる部分です。そのため、スピーカーの違いが音楽全体の印象を大きく左右すると言っても過言ではありません。形状や設計思想によって様々な種類が存在し、それぞれに得意なこと、不得意なことがあります。ここでは代表的な種類を挙げ、その特徴をより深く掘り下げていきましょう。の種類に分類されます。

ブックシェルフ型

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/category/loudspeakers/600-series/

その名の通り、かつては本棚(ブックシェルフ)にも設置されたことから、この名前で呼ばれる比較的小型のスピーカーです。現在では、専用のスタンドに設置して最高の性能を発揮させることが一般的と考えられています。

構造と音の特徴

多くは、高音域を担当する「ツイーター」と、中低音域を担当する「ウーファー」の2つのユニットで構成される「2ウェイ」方式を採用しています。

エンクロージャーと呼ばれる筐体が小型であるため、物理的に大口径のウーファーを搭載することが難しく、体の芯に響くような深い低音の再生は少し苦手とする傾向があります。

一方で、音源からの距離が近い「ニアフィールドリスニング」環境、例えばデスクトップや書斎での使用においては、その真価を発揮します。音源がコンパクトにまとまっているため、ボーカルや楽器の位置関係を示す「定位」が非常に明確で、立体的かつシャープな音像を結ぶことが得意です。

メリットと注意点

最大のメリットは、やはりその設置自由度の高さでしょう。

スペースが限られたお部屋でも本格的なステレオサウンドを構築できる点は大きな魅力です。 ただし、注意点も存在します。ブックシェルフ型スピーカーの多くは、背面にバスレフポートという低音を増強するための空気孔が設けられています。

そのため、壁に近づけすぎると低音が不自然に強調され、こもった音になる可能性があります。性能を最大限に引き出すには、壁からある程度離し、専用スタンドを用いて耳の高さにツイーターが来るように設置することが理想的と言えます。

トールボーイ型

床(フロア)に直接設置する、背の高いタイプのスピーカーです。「フロアスタンディング型」とも呼ばれます。

構造と音の特徴

ブックシェルフ型に比べてエンクロージャーの容積を大きく確保できるため、大口径のウーファーを複数搭載することが可能です。これにより、豊かでスケールの大きな低音再生を実現します。

多くは高音域のツイーター、中音域専門の「ミッドレンジ」、そして低音域のウーファーを組み合わせた「3ウェイ」以上の複雑な構成を採り、各音域の表現を分担させることで、より歪みの少ないクリアなサウンドを目指しています。

その結果として得られるのは、広大なコンサートホールで聴いているかのような雄大な「音場」と、余裕のあるパワフルなサウンドです。リビングのような広い空間で、オーケストラやライブ音源を臨場感たっぷりに楽しみたい場合に最適でしょう。

メリットと注意点

専用スタンドを別途用意する必要がない点は、メリットの一つです。デザイン性も高く、それ自体がインテリアの主役にもなり得ます。 しかし、その性能を活かすには、相応の設置スペースと、お部屋の音響特性への配慮が求められます。

特に、壁やコーナーに近づけすぎると低音が過剰になり、全体のバランスを崩してしまうことがあります。むしろ、ある程度しっかりとした音量で鳴らしてあげることで、スピーカーが持つ本来の伸びやかさが発揮される場合が多いかもしれません。

その他の種類

ブックシェルフ型やトールボーイ型以外にも、現代のライフスタイルに合わせて多様なスピーカーが存在します。

アクティブスピーカー

これは、スピーカー本体にアンプを内蔵したタイプです。前述のブックシェルフ型やトールボーイ型は、別途アンプを必要とする「パッシブスピーカー」に分類されます。アクティブスピーカーは、プレーヤーを直接接続するだけで音が出るため、システムを非常にシンプルに構築できるのが最大のメリットです。近年では、DACやネットワーク機能まで搭載した高機能なモデルも増えています。

埋め込み型スピーカー

壁や天井にスピーカーユニットを埋め込んで設置するタイプです。機器の存在をほとんど感じさせないため、インテリアとの完全な調和を求める場合や、ホームシアターのサラウンド用、店舗のBGM用などに採用されます。設置には専門的な工事が必要となり、音質面では筐体を持つスピーカーに比べて制約がある場合もあります。

このように、スピーカーには様々な選択肢があります。どのタイプが一番優れているというわけではなく、ご自身の住環境、主に聴く音楽のジャンル、そしてデザインの好みなどを総合的に考え、最適な一台を見つけることが、豊かなオーディオライフへの第一歩となるでしょう。

ヘッドホンとイヤホンの違いとは?

スピーカーを使用せず、よりパーソナルかつ手軽に音楽を楽しみたい場合に活躍するのがヘッドホンやイヤホンです。どちらも音を直接耳に届けるための機器ですが、その構造、装着方法、そして音質や使用感には明確な違いがあります。これらの違いを理解することで、ご自身のライフスタイルや用途に合った最適な選択ができるようになるでしょう。

ヘッドホン

ヘッドホンは、一般的に耳全体を覆う「アラウンドイヤー型(オーバーイヤー型)」か、耳の上に乗せる「オンイヤー型( supra-aural型)」に分類されます。どちらのタイプも、ドライバーユニット(音を出す部分)がイヤホンよりも大きく設計されている点が大きな特徴です。

構造と音の特徴

ドライバーユニットが大きいことで、より豊かな低音再生能力や、広々とした「サウンドステージ(音場)」を表現しやすい傾向があります。まるでコンサートホールやスタジオで聴いているかのような、音の広がりや奥行きを感じやすいのです。特にアラウンドイヤー型は、耳全体を覆うことで周囲の音を遮断しやすく、音楽への没入感を高めることができます。そのため、自宅でじっくりと音楽に集中したい時や、より高音質なリスニング体験を求める方におすすめです。

メリットと注意点

ヘッドホンのメリットは、その優れた音質と没入感にあります。また、イヤホンに比べて耳への負担が少ないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。イヤーパッドの素材や形状によっては、長時間の使用でも快適さを維持しやすいと考えられます。 しかし、サイズが大きくかさばるため、持ち運びにはやや不便な面があります。また、夏場など暑い時期には耳周りが蒸れやすいというデメリットも考慮する必要があります。さらに、髪型が崩れやすいという点も、人によっては注意すべきポイントかもしれません。

イヤホン

イヤホンは、耳の穴(外耳道)に挿入する「カナル型(インイヤー型)」や、耳介に引っ掛ける「インナーイヤー型」に分類されます。非常に小型で軽量な点が最大の特長です。

構造と音の特徴

イヤホンは小型化が求められるため、ドライバーユニットのサイズには制約があります。そのため、ヘッドホンのような広大な音場を表現することは、一般的には少し苦手とする傾向が見られます。

一方で、耳の中に直接音を送り込む構造上、音がダイレクトに鼓膜に届きやすく、音の輪郭がはっきりとしたクリアなサウンドが特徴です。特にカナル型イヤホンは、耳栓のように密閉することで遮音性が高く、外部の騒音を効果的に遮断し、音漏れも少ないため、通勤・通学中や人混みの中でも音楽に集中しやすいというメリットがあります。

メリットと注意点

イヤホンのメリットは、何よりもその携帯性に優れている点です。ポケットにも収まるサイズ感と軽さは、外出先での使用に最適です。 ただし、カナル型の場合、耳の中に深く挿入するため、人によっては異物感や閉塞感を感じることがあります。

また、遮音性が高い反面、屋外での使用時には周囲の音に気づきにくくなるため、安全性には十分な注意が必要です。耳の形状によってはフィット感が得られにくいこともあり、イヤーピースの種類を交換することで改善される場合もあります。

どちらのタイプが優れているというわけではなく、使用するシーンや目的、音質へのこだわり、そして装着感の好みによって最適な選択は異なります。自宅でリラックスして高音質に浸りたいならヘッドホン、外出先で手軽に音楽を楽しみたいならイヤホン、というように使い分けることが、賢明な方法と言えるでしょう。

最近では、ワイヤレス技術の進化により、コードの有無も重要な選択肢の一つとなっています。

接続端子とケーブルの種類と役割

オーディオ機器同士は、ケーブルを介して音楽信号という名の情報をやり取りします。その接続口となるのが端子です。人間で言えば神経系のように、これらが正しく接続されて初めてシステム全体が機能します。接続方法には、信号の種類によって大きく「アナログ」と「デジタル」に大別され、それぞれに異なる端子が存在します。ここでは主要な端子の種類とその役割を、より深く掘り下げていきましょう。

アナログ接続用の端子

CDプレーヤーやDACでアナログ信号に変換された後や、レコードプレーヤーからの微弱な信号を伝送する際に使われます。

RCA端子(アンバランス接続)

おそらく、家庭用オーディオ機器で最も普及しているのがこのRCA端子でしょう。主に赤と白のペアで、それぞれ右チャンネル(R)と左チャンネル(L)の音声信号を伝送します。中心のピンが信号を、外側のリングが基準となるグラウンド(アース)の役割を担います。

この方式は「アンバランス接続」と呼ばれます。その理由は、グラウンド線がシールド(外部ノイズからの保護膜)を兼ねている構造にあります。そのため、ケーブルが長くなったり、電源ケーブルなどの近くを通ったりすると、外部のノイズを拾いやすいという弱点があります。ただ、一般的なオーディオラック内での短い配線であれば、ほとんど問題になることはありません。

XLR端子(バランス接続)

3本のピンを持つ、がっしりとしたロック機構付きの端子です。元々はプロの録音スタジオなど、ノイズ対策が不可欠な現場で標準的に使われてきました。近年では、家庭用の高級オーディオ機器にも広く採用されています。 この「バランス接続」の最大の特長は、その卓越したノイズ除去能力にあります。

3本のピンはそれぞれ、正相(ホット)、逆相(コールド)、そしてグラウンドに役割が分かれています。プレーヤー側で逆相(信号の波形をプラスマイナス反転させたもの)の信号を意図的に作り出し、正相の信号と共に送ります。ケーブルの途中でノイズが乗ったとしても、正相と逆相の両方に同じ形で影響します。受け手側のアンプで、この逆相信号をもう一度反転させて正相の信号と足し合わせると、音楽信号は2倍の強さになる一方で、同じ向きで乗っていたノイズ同士は互いに打ち消し合うのです。

この仕組みにより、長い距離を引き回してもノイズに強い、クリーンな信号伝送が可能となります。

フォーン端子(ヘッドホン接続)

主にヘッドホンやイヤホンの接続に用いられる端子です。最も一般的なのは、スマートフォンやポータブルプレーヤーで使われる3.5mm径の「ミニプラグ」と、据え置き型のヘッドホンアンプなどで使われる6.3mm径の「標準プラグ」でしょう。

また、近年ではポータブルオーディオを中心に「バランス接続」対応のヘッドホン端子も増えています。代表的なものに4.4mmや2.5mmの端子があり、左右のチャンネルのグラウンドを完全に分離することで、音の混ざり(クロストーク)を低減し、よりクリアで立体的なサウンドステージを実現する効果が期待できます。

デジタル接続用の端子

パソコンやテレビ、ストリーマーなどからDACへ、「0」と「1」のデジタルデータのまま信号を送る際に使用します。

USB端子

パソコンやネットワークストリーマーとDACを接続する際の、現在の主流と言える接続方法です。多くはパソコン側にUSB-A(またはC)、DAC側にUSB-Bという形状の端子が使われます。高音質なハイレゾ音源の伝送にも対応しており、非常に汎用性が高いのが特徴です。

光デジタル端子(TOSLINK)

光ファイバーケーブルを使って、電気信号ではなく光信号でデータを伝送する方式です。電気的に完全に分離されるため、グラウンドループといった機器間の電気的なノイズを拾う心配が一切ないのが大きなメリットです。テレビやゲーム機、CDプレーヤーなど多くのデジタル機器に搭載されています。

スピーカー接続用の端子

アンプからスピーカーへ、増幅された強力な信号を送るスピーカーケーブルを接続するための端子です。アンプ側とスピーカー側の両方に、ケーブルをネジで締め付けて固定する「バインディングポスト」という端子が備わっているのが一般的です。

ここにケーブルの芯線を直接接続することも可能ですが、「バナナプラグ」や「Yラグ」といった専用のプラグを取り付けると、抜き差しが容易になったり、より確実な接続ができたりするメリットがあります。

ケーブルそのものについて

ケーブルを交換すると音質が変わる、という話はオーディオの世界では頻繁に語られます。導体の素材(銅、銀など)やシールド構造によって、電気的な特性が微妙に変化し、結果として音の印象が変わることは十分にあり得ます。 しかし、これはシステムの完成度をさらに高めるための、最終段階の「チューニング」に近い領域です。

初心者のうちは、まず機器に付属しているケーブルで全く問題ありません。まずはシステム全体の音に慣れ、ご自身の好みの方向性が定まった上で、さらなるステップアップとしてケーブルの交換を検討してみるのが良いでしょう。

高音質化の鍵、DAC(ダック)の役割

近年、スマートフォンやパソコンで音楽を聴くことが一般的になり、DACという言葉を見かける機会が増えました。これは「Digital to Analog Converter」の略で、その名の通り、デジタル信号をアナログ信号に変換する役割を担います。

なぜDACが必要か

CDや音楽配信サービスのデータは、すべて「0」と「1」で構成されたデジタル信号です。しかし、スピーカーやヘッドホンが音を出すためには、波の形をしたアナログ信号が必要となります。この変換作業を行うのがDACの役割なのです。

実は、スマートフォンやパソコンにもDACは内蔵されています。そのため、私たちは特別な機器なしで音楽を聴くことができます。しかし、内蔵DACはスペースやコストの制約から、必ずしも高音質なものとは限りません。内部の電子回路からのノイズの影響を受けやすいという側面もあります。

外付けDACを使うメリット

そこで活用されるのが、単体の「外付けDAC」です。これを使用すると、スマートフォンやパソコン内部のノイズから隔離された環境で、より高精度なデジタル・アナログ変換が可能になります。

結果として、音の解像度が向上し、一つひとつの音がよりクリアに聞こえたり、これまで気づかなかった細やかなニュアンスが感じられたりすることがあります。PCオーディオやスマートフォンで、より良い音を追求したいと考えた時に、導入を検討する価値は十分にあると言えるでしょう。

初心者が知っておきたい専門オーディオ用語

- ハイレゾとは?CD音源との違い

- インピーダンス(Ω)で何がわかる?

- 周波数特性(Hz)で音の傾向を知る

- 音質評価で使う用語(解像度・音場・定位)

- Bluetoothコーデックによる音質の違い

- エージングの効果と基本的なやり方

- オーディオ用語を理解して初心者から卒業

ハイレゾとは?CD音源との違い

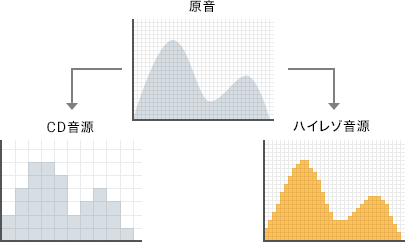

ハイレゾは「ハイレゾリューション・オーディオ」の略称で、CDを超える情報量を持つ高音質な音源を指します。これを理解するためには、まずCDのスペックについて知ることが近道です。

CDの音質は「44.1kHz/16bit」というスペックで記録されています。これは、1秒間に44,100回音を標本化(サンプリング)し、その一回ごとの音の大きさを16bit(65,536段階)で量子化している、という意味になります。これでも十分高音質ですが、ハイレゾはこれを大きく上回ります。

例えば、「96kHz/24bit」や「192kHz/24bit」といったスペックがハイレゾでは一般的です。サンプリング周波数(kHz)が高いほど、より高音域の音まで記録でき、ビット深度(bit)が高いほど、音の強弱の表現がより細やかになります。

CDとの違い

CDとハイレゾの違いを例えるなら、CDが標準画質の写真だとすれば、ハイレゾは高精細な4K写真のようなイメージです。レコーディングスタジオで制作されたマスター音源により近い品質のサウンドが楽しめます。

そのため、ハイレゾ音源を聴くと、アーティストの息づかいや楽器の繊細な響き、ライブ会場の空気感といった、CDでは再現しきれなかったディテールまで感じられることがあります。

ただし、ハイレゾ音源をその品質で再生するには、プレーヤーやDAC、アンプ、スピーカー(またはヘッドホン)といった、システム全体がハイレゾ再生に対応している必要がある点には注意が必要です。

インピーダンス(Ω)で何がわかる?

ヘッドホンやスピーカーのスペック表で必ず記載されている項目の一つが「インピーダンス」です。単位は「Ω(オーム)」で、これは電気の「流れにくさ」を示す数値と理解すると分かりやすいでしょう。

インピーダンスが高い場合

インピーダンスが高いヘッドホンは、一般的にノイズの影響を受けにくいというメリットがあるとされます。その反面、駆動するためにより大きな力(電圧)を必要とします。そのため、スマートフォンやポータブルプレーヤーのような出力の小さい機器に直接接続すると、十分な音量が得られない場合があります。このようなヘッドホンを適切に鳴らすためには、駆動力の高いヘッドホンアンプを要することが多くなります。

インピーダンスが低い場合

逆に、インピーダンスが低いヘッドホンは、スマートフォンのような比較的小さな出力の機器でも、容易に大きな音量を得ることができます。現在のイヤホンやヘッドホンの多くは、この低インピーダンスのモデルが主流です。

組み合わせの重要性

このように、インピーダンスは「数値が高いから良い・悪い」というものではなく、組み合わせるアンプとの「相性」を示す指標と言えます。プレーヤーやアンプの出力と、ヘッドホンやスピーカーのインピーダンスのバランスを考慮することが、機器の性能を最大限に引き出すための鍵となります。

周波数特性(Hz)で音の傾向を知る

周波数特性は、そのオーディオ機器がどれだけ低い音(低域)から高い音(高域)まで再生できるか、その範囲を示したものです。単位は「Hz(ヘルツ)」で、数値が小さいほど低い音を、大きいほど高い音を表します。

スペック表には、例えば「20Hz~20,000Hz」のように記載されていることが多く、これは人間の耳が聞き取れるとされる音の範囲(可聴域)に相当します。ハイレゾ対応機器では、これが「5Hz~40,000Hz」のように、さらに広い帯域をカバーしていることもあります。

周波数特性グラフの活用

より詳細な情報を得るには、周波数特性グラフが役立ちます。横軸が周波数(音の高さ)、縦軸が音圧(音の大きさ)を示しており、グラフの線がフラット(平坦)に近いほど、元の音源を脚色なく忠実に再生する傾向があることを示します。

逆に、グラフの左側(低域)が盛り上がっていれば、それは迫力のある低音が特徴のサウンドであり、右側(高域)が持ち上がっていれば、明瞭で伸びやかな高音が特徴であると推測できます。

このように、周波数特性は、その機器の「音の個性」や「得意な音域」を知るための重要な手がかりとなります。スペックの数値だけでなく、グラフの形状と合わせて確認することで、より深くその機器のキャラクターを理解できるでしょう。

音質評価で使う用語(解像度・音場・定位)

オーディオ製品のレビューを読んでいると、頻繁に登場するものの、意味を掴みにくい言葉がいくつかあります。ここでは代表的な3つの用語を解説します。これらを理解するだけで、レビューの内容が格段に分かりやすくなるはずです。

解像度

「解像度が高い」「高解像度なサウンド」といった形で使用されます。これは、音の細やかさや情報量の多さを表現する言葉です。高画素の写真が細部まで鮮明に見えるように、解像度が高い音は、一つひとつの楽器の音が分離して明確に聞こえたり、ボーカルの微かな息づかいまで感じられたりします。非常にクリアで見通しの良いサウンドをイメージすると良いでしょう。

音場(おんじょう・おんば)

サウンドステージとも呼ばれます。これは、音がどれくらいの広さや空間の中で鳴っているように感じられるか、という空間表現力を指します。

音場が広いと、まるでコンサートホールの広大な空間で聴いているような、スケールの大きなサウンドに感じられます。逆に音場が狭いと、すぐ目の前で演奏しているような、凝縮された密度の濃いサウンドに感じられる傾向があります。

定位(ていい)

音場の中で、ボーカルや個々の楽器がどの位置にいるか、その場所が明確にわかる度合いを指します。「定位が良い」とは、ボーカルは中央に、ギターは右側に、ピアノは左奥に、といったように、それぞれの音の位置関係がぶれずに、はっきりとイメージできる状態のことです。定位が優れていると、音楽のリアリティが格段に向上します。

Bluetoothコーデックによる音質の違い

ワイヤレスイヤホンやスピーカーで音楽を聴く際、音質を左右する重要な技術が「コーデック」です。これは、スマートフォンなどから音声データを伝送する際に、データを圧縮・変換するための方式を指します。このコーデックの種類によって、伝送できる情報量や遅延の度合いが異なります。

以下に代表的なコーデックをまとめます。

| コーデック名 | 特徴 |

| SBC | Bluetoothに対応した全ての機器が標準でサポートしている基本コーデックです。音質は標準的で、状況によっては遅延を感じることもあります。 |

| AAC | 主にiPhoneなどのApple製品で採用されています。SBCよりも高音質とされ、音楽配信サービスの利用などに適しています。 |

| aptX | Androidスマートフォンで広く採用されているコーデックです。CD音質相当とされ、SBCやAACよりも高音質かつ低遅延な点が特長です。 |

| aptX HD | aptXをさらに高音質化したもので、ハイレゾ相当のデータ伝送が可能です。より高品位なワイヤレスリスニングを実現します。 |

| LDAC | ソニーが開発したコーデックで、aptX HDを上回る情報量を伝送できます。対応機器同士であれば、ハイレゾ音源を劣化を抑えて楽しめます。 |

選び方の注意点

コーデックは、送信側(スマートフォンなど)と受信側(イヤホンなど)の両方が同じ規格に対応していなければ、その性能を発揮できません。例えば、LDAC対応のイヤホンを使用していても、スマートフォンがSBCにしか対応していなければ、接続はSBCで行われます。

ご自身の機器がどのコーデックに対応しているかを確認することが、ワイヤレスで高音質を楽しむための第一歩です。特に音質や動画視聴時の音ズレ(遅延)を重視する場合は、AACやaptX以上のコーデックに対応した製品を選ぶことをお勧めします。

エージングの効果と基本的なやり方

エージングとは、オーディオ機器の「慣らし運転」を指す言葉です。購入したばかりのスピーカーやヘッドホンを、一定時間音を鳴らし続けることで、部品を馴染ませ、本来の性能を発揮させるという考え方です。

エージングの効果

新品のスピーカーやヘッドホンの振動板(音を出す部分)は、動きが硬い場合があります。そこに音楽信号を流し続けることで、振動板のエッジ部分などが柔軟になり、動きがスムーズになる結果、音が滑らかになったり、低音域の量感が増したりすると言われています。

ただし、この効果については科学的に証明されているわけではなく、「効果はある」という意見と「変化はごく僅か、あるいは心理的な効果だ」という意見が存在することも事実です。劇的な音質変化というよりは、製品が設計された本来の性能に落ち着く、というニュアンスで捉えるのが適切かもしれません。

基本的なやり方

もし試すのであれば、特別な機材は不要です。普段聴いている音楽を、普段通りの音量で、数十時間から100時間程度再生し続けるのが一般的な方法です。専用の音源もありますが、まずは好きな音楽で始めるのが良いでしょう。

注意点として、いきなり大音量で長時間鳴らすことは避けるべきです。機器に過度な負担をかける可能性があります。

エージングは、オーディオの楽しみ方の一つとして捉えるのが良いでしょう。あまり神経質にならず、音楽を聴きながら、少しずつ音が馴染んでいく過程を楽しむくらいの気持ちで向き合うことをお勧めします。

オーディオ用語を理解して初心者から卒業

ここまで、オーディオに関する基本的な用語から専門的な内容まで解説しました。最後に、この記事のポイントをまとめます。

- オーディオシステムはプレーヤー、アンプ、スピーカーが基本構成

- アンプは信号を増幅する役割でプリメインとセパレートがある

- スピーカーはブックシェルフ型やトールボーイ型など種類は様々

- ヘッドホンは音場の広さ、イヤホンは携帯性が特徴

- DACはデジタル信号をアナログに変換する高音質化の鍵

- ハイレゾはCDを超える情報量を持つ高音質な音源

- インピーダンス(Ω)は電気抵抗のことでアンプとの相性が大切

- 周波数特性(Hz)でその機器の音の個性がわかる

- 解像度は音の細やかさ、音場は空間の広がり、定位は音の位置

- Bluetoothコーデックはワイヤレスの音質を左右する技術

- SBC、AAC、aptX、LDACなどの種類がある

- コーデックは送信側と受信側の両方の対応が必要

- エージングは機器の慣らし運転のこと

- 用語を知ることで製品レビューの理解が深まる

- 自分の使い方や環境に合った機器を選びやすくなる

コメント