ラックスマン。オーディオ好きなら一度は憧れるブランドかもしれません。ただ、いざ名機を探そうとすると、たくさんのモデルがあって迷ってしまうと思うんです。

ラックスマンの長い歴史の中には、素晴らしい真空管アンプの名機もありますし、現代の技術が詰まったプリメインアンプのおすすめ機種も存在します。中古市場に目を向ければ、魅力的な選択肢はさらに広がりますね。

この記事では、ラックスマンのアンプについて、その音質の特徴から具体的なモデルの一覧、ライバルと囁かれるアキュフェーズとの比較まで、幅広く掘り下げていきます。スピーカーの組み合わせのおすすめや、気になるアンプの寿命についても触れていきますので、あなたにぴったりの一台を見つけるお手伝いができるかもしれません。

この記事を読むことで、以下の点が明確になると思います。

- ラックスマンが長年愛される理由とその歴史

- 歴代の名機から現行モデルまでの具体的な特徴

- 中古アンプを選ぶ際の注意点と楽しみ方

- あなたのオーディオ環境に合ったモデル選びのヒント

語り継がれるラックスマン歴代名機アンプ

- 100年続くラックスマンアンプの歴史

- ラックスマンのプリメインアンプの名機一覧

- 特に人気の真空管アンプの名機たち

- プリメインアンプの名機を中古で探す

- ラックスマン特有の音質とその特徴

100年続くラックスマンアンプの歴史

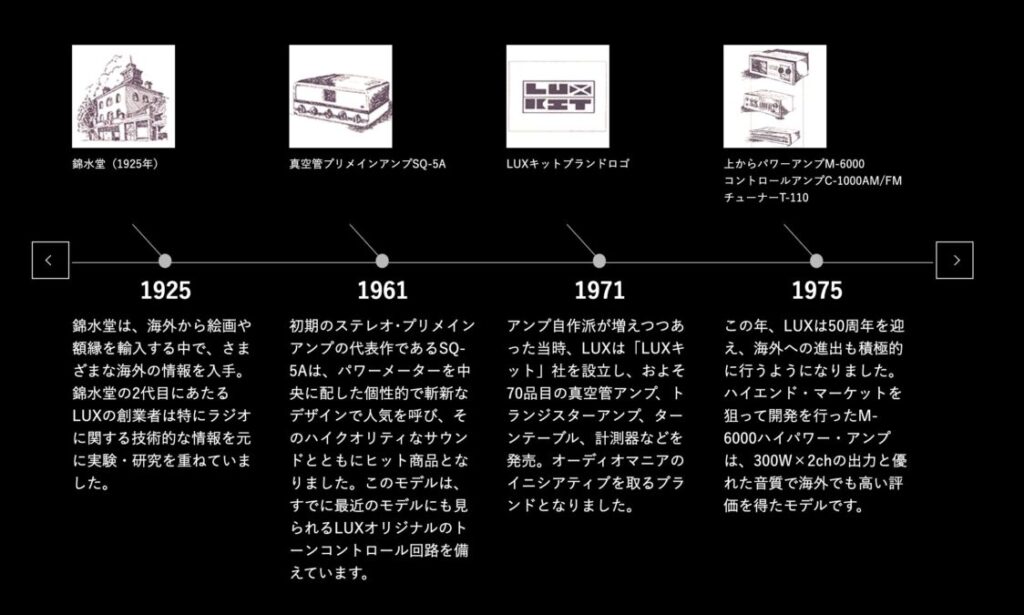

ラックスマンの歩みは、日本のオーディオの歴史そのものと言えるかもしれません。創業は1925年。当初はラジオや無線機器の部品を扱う商店から始まりました。ここが原点なんですね。

そこからオーディオの世界へと深く関わっていくことになります。特に、音質の要となるトランスやスイッチ類の開発で高い評価を得ていました。この部品へのこだわりが、後のアンプ作りの基礎になったんだと思います。

例えば、1960年代には真空管アンプの黄金期を築きました。SQ-38シリーズなどは、今でも伝説的な名機として語り継がれています。デザインも音も、あの時代の温かみを感じさせてくれるんです。

その後、時代がトランジスタアンプへと移り変わる中でも、ラックスマンは次々と印象的なモデルを発表しました。特に1980年代に登場したL-500番台のシリーズは、多くのオーディオファンの心を掴んだと言われています。この頃のモデルを今でも愛用している方が多いのも、すごいことですよね。

このように、ラックスマンは常に時代の音と向き合いながら、独自の哲学を貫いてきました。だからこそ、100年近く経った今でも、多くの人に信頼され、愛されるブランドであり続けているのかもしれません。

ラックスマンのプリメインアンプの名機一覧

ラックスマンの歴史を彩ってきたプリメインアンプは数多くあります。すべてを挙げるのは難しいですが、ここでは特に「名機」として名前が挙がることが多いモデルをいくつか紹介しますね。

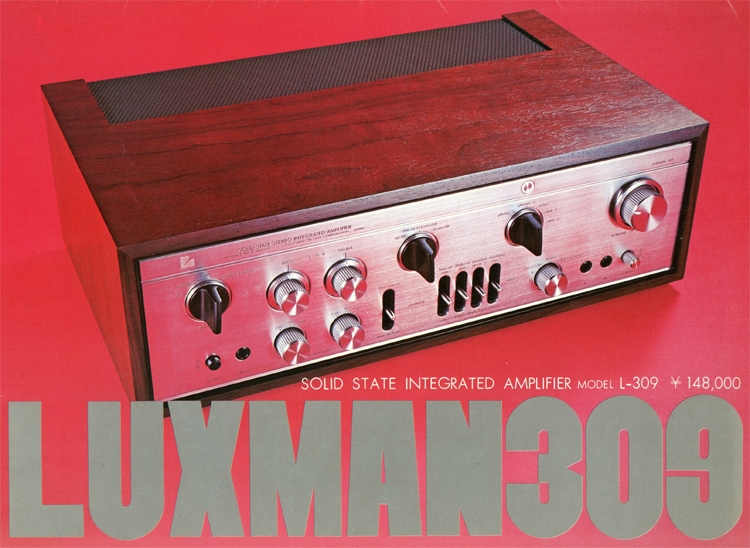

L-309

1970年代に登場した、ラックスマンのトランジスタアンプを代表するモデルの一つです。飾り気のない実直なデザインと、厚みのあるサウンドが魅力だと思います。ここからラックスマンのファンになったという方も多いのではないでしょうか。

L-570

1989年に発売された、純A級アンプの名機です。純A級ならではの滑らかで艶のあるサウンドは、一度聴くと忘れられないかもしれません。発熱が大きいなどの特徴はありますが、それを補って余りある魅力を持ったアンプだと言えます。中古市場でも非常に人気が高いモデルですね。

L-505シリーズ

ラックスマンのスタンダードモデルとして、長年にわたり進化を続けているシリーズです。最新の技術を取り入れつつも、ラックスマンらしい音楽的な響きを大切にしています。どのモデルもコストパフォーマンスが高く、初めてラックスマンのアンプに触れる方にもおすすめしやすいかもしれません。

L-509Z

現代ラックスマンのフラッグシップの一つです。セパレートアンプに匹敵する性能を一体型に凝縮するというコンセプトで作られています。駆動力も高く、どんなスピーカーも朗々と鳴らしてくれる印象です。まさに現代の名機と呼ぶにふさわしい一台だと思います。

もちろん、これらはほんの一例です。他にも素晴らしいモデルはたくさんあります。自分の好みや予算に合わせて、色々なモデルを調べてみるのも楽しい時間になるはずです。

特に人気の真空管アンプの名機たち

ラックスマンといえば、やはり真空管アンプを思い浮かべる方も多いかもしれません。創業時からトランス製造で培ってきた技術は、真空管アンプでこそ真価を発揮するとも言われています。

その中でも特に人気が高いのが、SQ-38シリーズです。初代SQ-38Dは1964年に登場し、その後も改良を重ねてきました。木製のケースに収められた美しいデザインと、真空管ならではの温かく人間味あふれるサウンドは、今も多くのファンを魅了しています。音楽にゆったりと浸りたい、そんな気持ちにさせてくれるアンプだと思います。

また、パワーアンプではMQ-60も外せません。これもまた美しいデザインですが、見た目だけでなく、音楽の躍動感をしっかりと伝えてくれる力強さも兼ね備えています。ジャズやボーカルなどを聴くと、その表現力に驚かされるかもしれません。

これらの真空管アンプは、最新のトランジスタアンプのようなスペックやパワーはありません。ただ、スペックでは測れない「音楽の心」のようなものを伝えてくれる気がします。メンテナンスの手間はかかりますが、それを乗り越えてでも使い続けたいと思わせる魅力があるんですね。

プリメインアンプの名機を中古で探す

ラックスマンのアンプは新品だと少し手が届きにくい、と感じることもあるかもしれません。そんな時、中古市場に目を向けてみるのはとても良い選択肢だと思います。過去の名機を、現実的な価格で手に入れるチャンスがありますからね。

中古で探すメリットと注意点

メリットは、やはり価格です。L-570のような往年の名機も、中古であれば選択肢に入ってくるかもしれません。また、現行モデルにはない、その時代ならではの音やデザインに触れられるのも大きな魅力です。

一方で、注意点もあります。オーディオ機器は精密なものですから、前の所有者がどのように使っていたかによって状態が大きく変わります。特にボリュームやスイッチ類に「ガリ」と呼ばれるノイズが出ないかは確認したいポイントです。また、内部の部品、特にコンデンサは経年で劣化するため、本来の性能が出ていない可能性もあります。

どこで探すか

信頼できるオーディオ専門店で購入するのが、一番安心できる方法かもしれません。専門店であれば、ある程度メンテナンスされた状態で販売されていることが多いですし、購入後の相談にも乗ってくれる場合があります。

もちろん、オンラインのオークションなどで探す方法もあります。こちらはより安く手に入る可能性がありますが、状態は自己責任で見極める必要があります。商品の説明をよく読み、出品者の評価を確認するなど、慎重に判断することが大切です。

中古品は一期一会です。焦らずじっくりと探すことで、きっと良い出会いがあると思います。

ラックスマン特有の音質とその特徴

ラックスマンのアンプの音は、よく「音楽的」と表現されることが多い気がします。スペック上の性能を追求するだけでなく、聴いていて心地よいか、音楽に没頭できるか、という点を大切にしているように感じます。

具体的には、音に温かみや厚みがあると言われることが多いですね。特に中音域、つまり人の声や楽器の主旋律が鳴る帯域がとても豊かに響く印象です。だからボーカルや弦楽器などを聴くと、とても生々しく感じられるのかもしれません。

一方で、ただ温かいだけではなく、音の細かなディテールもしっかりと描き出してくれます。高音域はシルクのようになめらかで、耳に刺さるようなキツさはあまり感じません。低音域も量感がありつつ、だらしなく膨らむのではなく、しっかりと音楽の土台を支えてくれます。

独自の技術

この独特の音質は、ラックスマンが長年培ってきた独自の技術によって支えられています。例えば、音量調節の仕組みである「LECUA」や、歪みを抑えながら自然な音を実現する「ODNF」という帰還回路は、現代ラックスマンのサウンドを特徴づける重要な技術です。

もちろん、音の好みは人それぞれです。ラックスマンの音が、分析的でクールなサウンドを好む方には少し物足りなく感じる可能性もあります。ただ、長時間聴いていても疲れない、音楽にずっと浸っていたいと思わせてくれるサウンドは、ラックスマンならではの大きな魅力だと思います。

これから選ぶラックスマンの名機アンプ

- 現行プリメインアンプのおすすめはコレ

- 購入前に知りたいアキュフェーズとの比較

- おすすめのスピーカーの組み合わせ

- ラックスマンのアンプの寿命と使い方

- まとめ:最高のラックスマンのアンプの名機と出会う

現行プリメインアンプのおすすめはコレ

現在販売されているラックスマンのプリメインアンプは、選択肢が限られますが、どのモデルも非常に魅力的です。ここでは、現行の3モデルを紹介しますね。

L-505Z (AB級アンプ)

ラックスマンのスタンダードモデルとして、最新技術が詰まった一台です。L-505Zは、新世代の増幅帰還エンジン「LIFES」を搭載し、エネルギー感と繊細さを両立したサウンドが特徴です。多くのジャンルをそつなくこなす優等生的な存在だと思います。初めてラックスマンのアンプに触れる方にも、長く付き合える一台としても、良い選択肢になるかもしれません。

L-507Z (AB級アンプ)

L-505Zと同様に「LIFES」を搭載したモデルで、L-505Zよりもさらに高い出力と音質を追求しています。音楽的な躍動感と静けさをさらに手に入れた印象です。駆動力も高く、より大型のスピーカーを鳴らしたい方や、音質のグレードアップを目指したい方におすすめだと思います。

L-509Z (AB級フラッグシップ)

現行プリメインアンプの頂点に位置するモデルです。セパレートアンプに匹敵するほどの駆動力と解像度を持ちながら、一体型ならではの使いやすさも兼ね備えています。どんなスピーカーと組み合わせても、そのスピーカーの持つポテンシャルを最大限に引き出してくれる、そんな頼もしさを感じさせるアンプです。ラックスマンの技術の粋を集めた、まさにフラッグシップにふさわしい一台と言えるでしょう。

これらの現行モデルは、メーカーの保証が受けられる安心感や、最新の技術がもたらす高い性能が魅力です。中古の名機とはまた異なる、現代のラックスマンサウンドを体験できると思います。

購入前に知りたいアキュフェーズとの比較

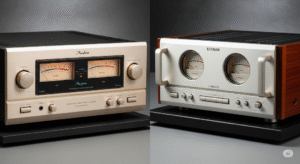

ラックスマンを検討する際、多くの方が比較対象として挙げるのがアキュフェーズだと思います。どちらも日本のハイエンドオーディオを代表する素晴らしいブランドですね。ただ、その音作りの方向性には少し違いがあるように感じます。

| 項目 | ラックスマン | アキュフェーズ |

| 音質の傾向 | 温かく音楽的、艶やか | 高解像度で正確、パワフル |

| 得意なジャンル | ボーカル、弦楽器、ジャズなど | クラシック、ロック、フュージョンなど |

| デザイン | クラシカル、温かみのあるデザイン | シャンパンゴールド、精緻なメーター |

| 技術的アプローチ | ODNF回路、LECUAなど独自の音楽的表現 | AAVAボリューム、強力な電源部など |

このように言うと、ラックスマンは「音楽の情感」を大切にするアーティスト、アキュフェーズは「音の情報を正確に伝える」エンジニア、といったイメージに近いかもしれません。

例えば、ラックスマンが女性ボーカルをしっとりと艶っぽく聴かせるのに対して、アキュフェーズは口の動きや息遣いまで見えるように描き出す、というような違いを感じることがあります。

もちろん、これはあくまで一般的な傾向です。モデルによっても音の個性は異なりますし、最終的には聴く人の好みが最も大切です。どちらが優れているということではなく、どちらが自分の好きな音楽の聴き方に合っているか、という視点で選ぶのが良いと思います。機会があれば、ぜひ両方の音を聴き比べてみてください。

おすすめのスピーカーの組み合わせ

アンプ選びと同じくらい、スピーカーとの組み合わせは重要です。ラックスマンのアンプは、その音楽的なキャラクターから、特にヨーロッパ製のスピーカーと相性が良いと言われることが多いですね。

英国製スピーカーとの組み合わせ

古くから定番とされているのが、タンノイやハーベス、スペンドールといった英国製のスピーカーとの組み合わせです。これらのスピーカーが持つ、温かく落ち着いた響きとラックスマンの艶やかなサウンドが合わさることで、とても心地よい音楽空間が生まれると思います。特に弦楽器やボーカルの響きは格別かもしれません。

現代的なスピーカーとの組み合わせ

一方で、B&WやFOCALといった現代的な高解像度スピーカーと組み合わせるのも面白いです。これらのスピーカーが持つ分析的な側面をラックスマンの持つ音楽的な豊かさがうまく補って、バランスの取れたサウンドになることがあります。パワフルな上位モデルであれば、こうしたスピーカーも余裕をもって鳴らすことができるでしょう。

国産スピーカーとの組み合わせ

もちろん、国産スピーカーとの相性が悪いわけではありません。ただ、スピーカーもアンプも真面目で実直なキャラクターだと、少し面白みに欠けると感じる可能性もゼロではないです。アンプかスピーカー、どちらかに少し個性的なキャラクターを持たせると、オーディオはより楽しくなるかもしれません。

結局のところ、これも好みの問題が大きいです。あなたがどんな音で音楽を聴きたいか、というイメージを持つことが、最適な組み合わせを見つけるための第一歩になると思います。

ラックスマンのアンプの寿命と使い方

ラックスマンのアンプは非常に堅牢に作られており、大切に使えば何十年も使い続けることが可能です。実際に、数十年前に製造されたモデルが今も現役で活躍している例は少なくありません。

ただ、電子部品の集合体である以上、永久に使えるわけではないのも事実です。特に「電解コンデンサ」という部品は消耗品で、一般的に15年から20年ほどで寿命を迎えると言われています。コンデンサが劣化すると、音がこもったり、ノイズが出たりといった症状が現れることがあります。

長く使うためのポイント

アンプの寿命を少しでも延ばすためには、日頃の使い方が大切になります。

まず、熱対策です。アンプは動作中に熱を持つため、風通しの良い場所に設置することが基本です。ラックの中にぎゅうぎゅうに詰め込んだり、上に物を置いたりするのは避けた方が良いでしょう。

また、ホコリも大敵です。内部にホコリが溜まると、熱がこもりやすくなったり、ショートの原因になったりする可能性もあります。

メンテナンスについて

もし長年使っているアンプの調子が悪くなったとしても、諦める必要はないかもしれません。ラックスマンはアフターサービスが非常に充実していることでも知られています。古いモデルであっても、修理やメンテナンスを受け付けてくれることが多いです。

費用はかかりますが、専門家によるメンテナンスを受けることで、アンプは本来の性能を取り戻し、さらに長く使い続けることができます。これは、ラックスマンというブランドの大きな魅力の一つだと思います。

まとめ:最高のラックスマンのアンプの名機と出会う

- ラックスマンは1925年創業の老舗オーディオブランド

- ラジオ部品の製造から始まりアンプ作りへと発展した

- 音質は温かく音楽的と評されることが多い

- 特にボーカルや弦楽器の表現力に定評がある

- SQ-38シリーズなど真空管アンプの名機も多数存在する

- L-570など純A級アンプは中古市場でも人気が高い

- L-505シリーズは現代ラックスマンの定番モデル

- 中古アンプを探す際は状態の確認が大切

- ボリュームのガリや部品の劣化に注意が必要

- ライバルのアキュフェーズは高解像度で正確な音作り

- スピーカーは英国製タンノイなどと相性が良いとされる

- アンプは熱とホコリを避けて設置するのが基本

- 部品には寿命があるがメンテナンスで長く使える

- ラックスマンはサポート体制が充実している

- 最終的には自分の耳で聴いて好みで選ぶことが一番

コメント