「ハイエンドオーディオは、一部の富裕層向けのただの贅沢品で無駄だ」という声を聞いたことはありませんか。数百万、時には数千万円もする機器の世界に、疑問を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、そうした疑問に答えるため、ハイエンドオーディオにまつわる様々な論点を深く掘り下げます。高額なアンプや、CDプレーヤーはなぜ高いのかという価格の背景から、その中身や音質に関する真実まで、多角的に解説します。

巷で囁かれる批判や、それが単なる嘘なのかという点にも触れつつ、ランキングで人気の高級オーディオメーカーが持つ哲学や、専門店でしか得られない体験にも光を当てます。この記事を読めば、ハイエンドオーディオの価値は音だけではないという側面に気づき、あなた自身の価値基準でその是非を判断できるようになるでしょう。

- ハイエンドオーディオが無駄と言われる具体的な理由

- 価格に見合った価値があるのかを判断する基準

- 代表的な高級オーディオメーカーの特徴と哲学

- 音質だけではない、所有することの多様な価値

ハイエンドオーディオは本当に無駄なのか?

- 巷で囁かれるハイエンドオーディオへの批判

- 高額なだけで中身は伴っていないという嘘

- CDプレーヤーはなぜ高いのか?その理由

- アンプに数百万かける意味とは

- 価格に見合う音質向上はあるのか

巷で囁かれるハイエンドオーディオへの批判

自動車が一台購入できてしまうほどの価格が付けられたオーディオシステムの話を耳にすれば、多くの方が直感的に「それは無駄ではないか」と疑問を抱くのは自然な反応でしょう。ハイエンドオーディオに向けられる批判は、単なるやっかみではなく、私たちの一般的な金銭感覚と、製品が提示する価値との間に横たわる大きな隔たりから生まれる、至極もっともな問いかけです。ここでは、そうした批判の中でも特に代表的な三つの論点を深く掘り下げていきます。

コストパフォーマンスの壁

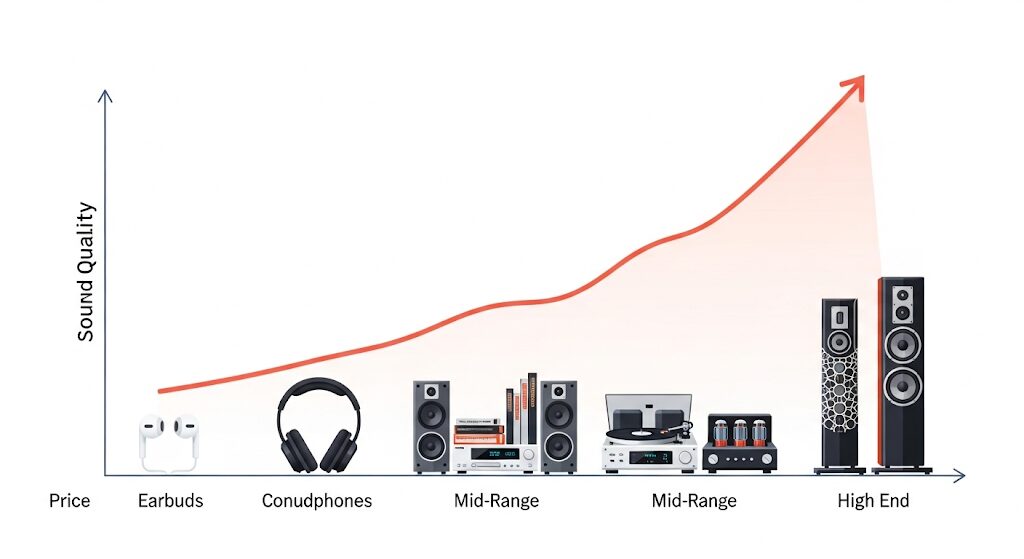

一つ目は、コストパフォーマンスの壁に関する批判です。これは、投資した金額に見合うだけの音質向上が本当に得られるのか、という核心的な疑問に他なりません。例えば、10万円のオーディオシステムを50万円のシステムに入れ替えた時、多くの人がその劇的な音質の向上に驚かされます。しかし、500万円のシステムを1,000万円のシステムへ入れ替えた場合、その価格差に見合うほどの変化を感じ取れる人はごく僅かでしょう。

これは「収穫逓減の法則」として知られ、陸上競技の100メートル走に例えると分かりやすいかもしれません。タイムを15秒から12秒に縮めるのは比較的容易ですが、10.01秒から9.99秒へと0.02秒縮めるためには、想像を絶するほどの努力と投資が必要になります。ハイエンドオーディオの世界もこれと同様で、一定の品質を超えた領域での音質向上とは、楽器と楽器の間の「静寂の深さ」や、ボーカルの微かな息遣いの「質感」、コンサートホールの「空気感」といった、極めて繊細な領域での改善が主となります。このごく僅かな差に大きな価値を見出すか、それとも割に合わないと判断するかが、評価の分かれ目となるのです。

科学的根拠への懐疑

二つ目の批判は、科学的根拠への懐疑、いわゆる「オカルト」や「プラセボ効果」ではないかという指摘です。具体的には、1本数十万円の電源ケーブルや、特殊な鉱物を使用したアクセサリーなど、その効果を客観的な数値で証明することが難しい製品群に向けられます。

電気工学の視点から見れば、「電柱から壁のコンセントまで、何キロにもわたって普通の電線で送られてきた電気の、最後の1〜2メートルだけを高級なケーブルに変えて意味があるのか」という疑問は非常に合理的です。このような懐疑的な立場の人々は、聴き手がどの製品を試しているかを知らされない状態で行う「二重盲検試験」において、統計的に有意な差が認められないことが多い点を指摘し、音の変化は心理的な思い込み(プラセボ効果)に過ぎないと主張します。

一方で、ハイエンドオーディオの愛好家たちは、現在の科学的な測定技術が、人間の聴覚が感じ取る全ての要素を捉えきれていないと反論します。彼らにとっての唯一の判断基準は、自らの耳で聴いた「音の変化」そのものです。この両者の溝は、何を「証明」と見なすかという価値観の根本的な違いに根差しており、このテーマが尽きることなく議論され続ける理由となっています。

価格設定の不透明性

三つ目は、価格設定の不透明性に対する批判です。これは、製品の価格が、純粋な製造コストや技術的価値ではなく、多分にブランドイメージや希少性、マーケティング戦略によって決められているのではないか、という不信感です。

この構造は、高級腕時計やオートクチュールのファッションの世界と似ています。製品の原価を積み上げて価格を決めるのではなく、ブランドが長年かけて築き上げてきた歴史や哲学、そして所有することのステータスといった無形の価値が、価格の大部分を形成している場合があります。評論家の中には、製品を分解して部品コスト(Bill of Materials)を算出し、小売価格との間に大きな隔たりがあると指摘する人もいます。

しかし、この見方だけでは、製品開発に費やされた莫大な研究開発費や、特注部品を製造するための金型代、そして大量生産品とは比較にならないほど少ない生産量といった、価格に転嫁せざるを得ない多くの「見えないコスト」が見過ごされがちです。

これらの批判は、いずれもハイエンドオーディオという特殊な世界を、より普遍的な視点から理解しようとする際に避けては通れない論点です。言ってしまえば、これらの疑問にどう向き合うかが、ハイエンドオーディオの価値を深く知るための第一歩となると考えられます。

高額なだけで中身は伴っていないという”嘘”

「ハイエンドオーディオは高額なだけで、中身はたいしたことがない」という見方は、必ずしも正しくありません。価格が嘘のように高く感じられるかもしれませんが、その背景には明確な理由が存在します。

ハイエンドオーディオ機器の価格の大部分は、目に見えない内部の部品や構造に投じられています。例えば、音質に影響を与えるコンデンサーや抵抗、配線材など、一つ一つの電子部品に高品位なパーツが惜しみなく使用されます。

これらのパーツは汎用品に比べて桁違いに高価なことが少なくありません。また、外部からの振動や内部で発生する共振は、音質を劣化させる大きな要因です。そのため、厚く重い金属の削り出しや、複数の素材を組み合わせた制振構造など、筐体の設計と素材に膨大なコストがかかっています。

オーディオ機器にとって電源は心臓部であり、ノイズの少ないクリーンな電力を安定して供給するため、大型で高性能なトランスや大容量コンデンサーを搭載した強力な電源部が設計されることも、コストを押し上げる大きな要因です。

加えて、ハイエンドオーディオメーカーは、大量生産を前提としていません。一つ一つの製品を長期間にわたって販売し、熟練した職人が手作業で組み立てることも珍しくありません。

言ってしまえば、研究開発に莫大な時間をかけ、採算を度外視したような理想の音を追求した結果が、その価格に反映されているのです。したがって、高額な機器の中身が空虚であるというのは事実ではなく、むしろ音質という一点を追求するために、見えない部分にこそ膨大なコストと技術が注ぎ込まれている、と考えるのが適切でしょう。

CDプレーヤーはなぜ高いのか?その理由

https://www.esoteric.jp/jp/product/k1x_se/top

ストリーミング再生が主流の今、CDを再生するだけの機械になぜ数百万円もの価格がつくのか、不思議に思うのは当然のことでしょう。「安いコンポでも同じようにCDの情報を読み取れるのに、一体どこにそこまでの価格差が生まれるのか?」という疑問にお答えします。

この疑問を解く鍵は、「CDは音そのものではなく、音を再現するための『設計図』である」という点にあります。CDプレーヤーの仕事は、このデジタル設計図をただ読み取ることではありません。設計図から、元の音楽という芸術品をいかに忠実に、そして美しく再構築するか、という極めて高度な職人技が求められるのです。

これを建物の建築に例えてみましょう。

- ドライブメカニズム = 設計図を読み取る「超精密スキャナー」

安いコンポのスキャナーでも、設計図(CDデータ)の概要は読み取れます。しかし、ハイエンド機のスキャナーは、ディスクの微細な振動さえも徹底的に排除し、設計図に描かれた髪の毛一本ほどの細い線(音楽の微細な情報)も見逃さずに読み取ります。この最初の「読み取り精度」の差が、最終的な完成度を大きく左右します。 - D/Aコンバーター(DAC) = 設計図を立体化する「棟梁」

読み取った設計図をもとに、音楽という建物を実際に建てるのがDACの役割です。安いコンポの棟梁は、設計図通りに建物を「形」にはできます。しかし、ハイエンド機の棟梁は、指定された木材の質感、壁土の匂い、光の差し込み方といった「空気感」や「芸術性」まで完璧に再現します。デジタルデータをアナログの音楽信号に変換するこの過程こそ、プレーヤーの心臓部であり、最も価格に反映される部分です。 - アナログ回路・電源部 = 建物を支える「建材」と「基礎」

どんなに優れた設計図と棟梁がいても、建材が粗悪で基礎が弱ければ、建物は不安定になります。DACが作り出したデリケートな音楽信号を、一切損なうことなくアンプへ送り届けるのがアナログ回路の役目です。また、これら全ての工程を支えるクリーンで強力な電源という「頑丈な基礎」がなければ、最高のパフォーマンスは発揮できません。

つまり、安いプレーヤーと高いプレーヤーの違いは、「データが読めるか読めないか」ではなく、「設計図からどれだけ芸術性の高い建物を建てられるか」という職人技の差なのです。ハイエンドCDプレーヤーの高価格は、音楽の魂を余すところなく再現するために、これら全ての工程に最高級の技術と物量を投入した結果と言えるでしょう。

アンプに数百万かける意味とは

アンプ(プリメインアンプやセパレートアンプ)は、スピーカーを駆動させるための「エンジン」に例えられます。数万円のアンプでも音は出ますが、数百万円クラスのハイエンドアンプには、価格に見合うだけの明確な存在意義があります。

その最大の理由は、スピーカーを完全に「駆動しきる」能力にあります。スピーカーは、モデルによってインピーダンス(電気抵抗)の変動が大きかったり、能率が低かったり(鳴らしにくかったり)と、様々な個性を持っています。特に高性能なスピーカーほど、強力で安定した電力供給をアンプに要求する傾向があります。

ハイエンドアンプは、この要求に応えるために、巨大な電源トランスと大容量のコンデンサーから成る、非常に強力な電源部を備えています。これにより、音楽信号が複雑になり、大きなエネルギーが必要となる瞬間でも、余裕をもってスピーカーに電力を送り込むことができます。この「駆動能力の余裕」が、以下のような音質的なメリットを生み出します。

- 音のスケール感

オーケストラのような壮大な音楽でも、音が混濁せず、広大な音場を再現します。 - ダイナミックレンジの広さ

ピアニッシモ(最弱音)からフォルティッシモ(最強音)まで、音の強弱の幅を余すところなく表現し、音楽の躍動感を伝えます。 - 低音域の制動力

スピーカーのウーファーユニットを正確にコントロールし、ぼやけることのない、タイトで深みのある低音を実現します。

言ってしまえば、アンプに投資することは、どんな高性能なスピーカーが接続されても、その潜在能力を100%引き出すための「保険」のようなものです。たとえ小音量で聴いているときでも、この駆動能力の余裕は、音の静けさや安定感、微細なニュアンスの表現力に現れます。これが、アンプに数百万をかける大きな意味と言えるでしょう。

価格に見合う音質向上はあるのか

ハイエンドオーディオにおける「価格と音質の関係」は、多くの人が最も関心を寄せるテーマであり、同時に最も議論を呼ぶ点でもあります。結論から言えば、価格が上がるほど音質は向上する傾向にありますが、その関係は単純な比例関係ではありません。

オーディオの世界では、一般的に「収穫逓減の法則」が当てはまると言われています。これは、投資額が増えるにつれて、得られる効果(この場合は音質向上)の伸び率が徐々に小さくなっていくという考え方です。

| 投資額の目安 | 音質向上の度合い | 主な改善点 |

| 〜50万円 | 非常に大きい | 全体的な解像度、音の明瞭さ、低音の量感が劇的に向上する |

| 50万円〜200万円 | 大きい | 音場の広がりや奥行き、各楽器の分離、質感のリアルさが増す |

| 200万円〜500万円 | 緩やかになる | 音の静けさ、微細な余韻の表現、空気感、実在感といった領域が向上する |

| 500万円以上 | さらに緩やかになる | 音楽の持つ芸術性やパッションの再現など、感性に訴えかける領域での深化 |

上の表が示すように、一定のレベルまでは、投資額に対して誰もが分かるような劇的な音質向上が期待できます。しかし、価格帯が上がるにつれて、その変化はより繊細で微妙なものになっていきます。例えば、演奏会場の「空気感」の再現性、ボーカルの微かな息遣い、弦楽器の倍音の豊かさといった、注意深く聴かなければ分からないような領域での改善が主となります。

したがって、「価格に見合う音質向上はあるか」という問いへの答えは、聴き手がどこまでのクオリティを求めるかによって変わってきます。音楽の細部まで徹底的に味わい尽くしたい、アーティストの情熱をダイレクトに感じたい、という探求心を持つ人にとって、その僅かな差は価格以上の価値を持つことがあります。一方で、そこまでの微細な表現を求めないのであれば、ある程度の価格帯で満足できるのもまた事実です。

無駄と切り捨てられないハイエンドオーディオの魅力

- 高級オーディオメーカーのこだわりと哲学

- 人気メーカーの高級スピーカーランキング

- 専門店でしか得られない体験

- 価値は音だけではない所有する喜び

- 結論:ハイエンドオーディオは無駄なのか

高級オーディオメーカーのこだわりと哲学

ハイエンドオーディオの世界を支えているのは、単なる製品開発に留まらない、各メーカーの揺るぎない「哲学」と「こだわり」です。彼らは工業製品を作っているというよりも、音楽を再生するための「楽器」を創造しているという気概を持っています。

例えば、古くから存在するメーカーの多くは、創業以来一貫して守り続けている「サウンドポリシー」を持っています。これは「生の演奏に限りなく近い音」を目指すメーカーもあれば、「音楽をより楽しく、魅力的に聴かせる音」を追求するメーカーもあるなど、様々です。この哲学が、回路設計や部品の選定、デザインに至るまで、製品のあらゆる側面に反映されています。

また、多くの高級オーディオメーカーは、自社での一貫した開発・生産体制にこだわります。部品レベルから自社で設計・製造することも珍しくなく、そこには長年にわたって蓄積されたノウハウと職人技が注ぎ込まれています。例えば、スピーカーユニットの振動板の素材や、アンプの心臓部であるトランスの巻き方一つにも、そのメーカーならではの秘伝の技術が隠されています。

このように、高級オーディオメーカーの製品には、単なるスペックでは語れない、作り手の思想や情熱が深く刻み込まれています。ユーザーは、その音を聴くことでメーカーの哲学に共感し、長きにわたって製品を愛用することになります。これが、単なる工業製品を超えた、文化的な価値を生み出しているのです。

人気メーカーの高級スピーカーランキング

「ランキング」という形でハイエンドスピーカーの優劣を決定するのは、個人の好みや聴く音楽ジャンルに大きく左右されるため、非常に困難です。しかし、ここでは市場で高く評価され、多くのオーディオファンから支持されている代表的な人気メーカーをいくつか紹介します。これは優劣を示すものではなく、あくまでメーカー選びの参考としてご覧ください。

| メーカー名 | 国 | 特徴 | 代表的なモデルシリーズ |

| Bowers & Wilkins | イギリス | 正確性と透明感を追求したスタジオモニター由来のサウンド。特徴的なツイーター・オン・トップ構造が有名。 | 800 Series Diamond |

| JBL | アメリカ | プロ用音響機器で培われた、躍動感あふれるダイナミックなサウンド。ジャズやロックとの相性が良い。 | Everest, K2 |

| Sonus faber | イタリア | 弦楽器のような美しい木工仕上げが特徴。音楽的で艶のある、官能的なサウンド。 | Amati, Guarneri |

| Focal | フランス | 独自のベリリウム・ツイーターなど先進技術を駆使。高い解像度とスピード感のあるサウンド。 | Utopia, Kanta |

| TAD | 日本 | プロ用スタジオモニターの技術を継承。点音源思想に基づき、極めて正確で広大な音場を再現。 | Reference One, Evolution |

ここで挙げたメーカーはほんの一例です。他にも世界中には、独自の哲学と技術を持った素晴らしいスピーカーメーカーが数多く存在します。

スピーカー選びで大切なのは、ランキングや評判だけで判断するのではなく、実際にその音を聴いてみることです。可能であれば、普段聴いているCDや音源を持ち込んで試聴し、ご自身の感性に最も響くメーカーを見つけることが、満足のいくオーディオライフへの第一歩となります。

専門店でしか得られない体験

ハイエンドオーディオの価値を最大限に引き出す上で、オーディオ専門店の存在は不可欠です。インターネット通販で手軽に製品を購入できる時代ですが、専門店には価格以上の付加価値があります。

第一に、専門知識と経験豊富なスタッフによるコンサルティングが受けられます。こちらの好みや予算、部屋の環境などを伝えることで、数ある製品の中から最適な組み合わせを提案してくれます。これは、膨大な製品知識と、様々な組み合わせを実際に試してきた経験がなければできないことです。機器同士の相性(マッチング)は音質に大きな影響を与えるため、このアドバイスは失敗を避ける上で非常に有益です。

第二に、理想的な環境で試聴ができる点です。オーディオ専門店には、音響特性が考慮された専用の試聴室(リスニングルーム)が用意されています。自宅とは環境が異なりますが、機器本来の性能を冷静に判断するための基準点として、非常に貴重な体験ができます。様々な価格帯の機器をその場で比較試聴できるのも、専門店ならではのメリットです。

第三に、購入後のアフターサポートが充実していることです。セッティングの相談から将来的なシステムのアップグレード、万が一の故障時の対応まで、長期にわたってサポートしてくれます。このような関係性は、単なる売買を超えた、オーディオライフを共にするパートナーとしての安心感を与えてくれるでしょう。

これらの体験は、オンラインでは決して得ることができません。機器のポテンシャルを最大限に引き出し、長くオーディオ趣味を楽しむためには、信頼できる専門店を見つけることが鍵となります。

価値は音だけではない

ハイエンドオーディオの魅力は、卓越した音質だけにとどまりません。無駄だと切り捨てられないもう一つの側面、それは「所有する喜び」です。この喜びは、複数の要素から成り立っています。

まず、多くのハイエンドオーディオ機器は、優れた工業製品であると同時に、美しい工芸品でもあります。丁寧に仕上げられた木材のキャビネット、精密に削り出された金属のパネルやノブ、独創的で洗練されたデザインは、それ自体が空間を豊かにするオブジェとなり得ます。音楽を聴いていない時間でさえ、その姿を眺めることで満足感を得られるのは、大きな価値と言えるでしょう。

次に、製品が持つ資産価値も挙げられます。ハイエンドオーディオ製品は、適切にメンテナンスすれば数十年単位で使い続けることが可能です。流行に左右されにくい普遍的な価値を持っており、中古市場でも高い価格で取引されることが少なくありません。これは、次々と買い替えることを前提とした一般的な家電製品とは大きく異なる点です。良いものを長く大切に使うという思想は、現代のサステナビリティの観点からも再評価されるべき価値かもしれません。

そして、趣味としての探求の楽しみも大きな魅力です。オーディオは、機器の組み合わせやセッティングを少し変えるだけで音が変化する、奥深い趣味です。ケーブル一本、インシュレーター一つを変えて音の変化を探求したり、自分の好みの音を追い求めたりするプロセスそのものが、大きな楽しみとなります。この知的な探求の喜びは、他の趣味ではなかなか味わえない、ハイエンドオーディオならではの魅力です。

このように、優れた音質はもちろんのこと、美術品のような所有感、資産としての価値、そして趣味としての探求の楽しみなど、複合的な要素が絡み合ってハイエンドオーディオの価値を形成しています。価値は音だけではない、この視点を持つことで、その世界の魅力がより深く理解できるはずです。

結論:ハイエンドオーディオは無駄なのか

この記事では、ハイエンドオーディオが無駄なのかという疑問に対し、価格、中身、価値など様々な角度から考察してきました。最終的に、それが無駄であるかどうかの判断は個人の価値観に委ねられますが、判断の助けとなる重要なポイントを以下にまとめます。

- ハイエンドオーディオが無駄と言われる主因は価格の高さにある

- 一定以上の価格帯では投資額と音質向上の伸び率が緩やかになる

- 価格の背景には高品質な部品や堅牢な筐体設計がある

- 目に見えない部分への徹底したコスト投入が価格を押し上げている

- 高価なCDプレーヤーはメカやDAC、アナログ回路の精度を追求している

- ハイエンドアンプはスピーカーの性能を100%引き出す駆動力が魅力

- 音質以外の価値として工芸品のような所有する喜びがある

- 各メーカーには音作りに関する独自の哲学やこだわりが存在する

- ランキングは絶対的な指標ではなくあくまで参考として捉えるべき

- 専門店では専門的な助言や理想的な環境での試聴が可能

- 購入後の手厚いサポートも専門店の大きな価値

- オーディオは機器の組み合わせを探求する知的な趣味でもある

- 良い製品は長く使え、資産としての価値を持つ場合もある

- 価値は音だけではないという多角的な視点が重要

- 最終的な価値判断は個人のライフスタイルや音楽への情熱によって決まる

コメント