マランツのネットワークCDレシーバー「M-CR612」を手に入れた、あるいは購入を検討中のあなたが次に考えるのは、「どのスピーカーを組み合わせれば最高の音質を引き出せるのか」ということではないでしょうか。スピーカーの選択を間違えて失敗や後悔をしたくない、と考えるのは当然のことです。

この記事では、M-CR612とスピーカーの相性に関する疑問に答えるだけでなく、満足のいくオーディオ環境を構築するためのあらゆる情報をお届けします。基本的な接続方法から、音質を左右するスピーカーケーブルの選び方、最適な設置場所のヒントまで詳しく解説。さらに、マランツM-CR612とテレビ接続を行う方法や、迫力を増すサブウーファーの活用術、手軽なBluetoothスピーカーとしての使い方にも触れていきます。

将来的にはM-CR612の後継機も気になるでしょうし、コストを抑えるために中古で選ぶならどんな点に注意すべきか、そしてシステムをより良くする関連アクセサリーには何があるのか、といった一歩踏み込んだ情報も網羅しました。この記事を読めば、あなたのM-CR612が持つポテンシャルを最大限に引き出すための知識が全て手に入ります。

- M-CR612と相性抜群のスピーカーの具体的な選び方

- スピーカーケーブルや設置場所など音質を向上させる要因

- テレビやサブウーファーとの接続によるシステムの拡張方法

- 後継機の動向や中古品選びの注意点といった購入関連情報

マランツM-CR612に合うスピーカー組み合わせの選び方

- スピーカー相性を見極めるコツ

- M-CR612におすすめのスピーカーケーブル

- 音質を向上させるスピーカーの設置場所

- 基本的なスピーカーの接続方法

- サブウーファーを追加して重低音を強化

スピーカー相性を見極めるコツ

マランツM-CR612に最適なスピーカーを選ぶ最初のステップは、スピーカーの相性を見極めることです。M-CR612はマランツ伝統の透明感があり、しなやかで表現力豊かなサウンドを特徴としています。そのため、このアンプの魅力を素直に引き出してくれるスピーカーとの組み合わせが理想的と言えます。

相性を見極める理由は、アンプとスピーカーにはそれぞれ音の個性があり、組み合わせによっては長所を消し合ってしまう可能性があるからです。例えば、非常にパワフルで低音を強調するタイプのアンプに、同じく低音域が豊かなスピーカーを合わせると、音がぼやけてしまうことがあります。M-CR612の場合、その繊細な表現力を活かすため、解像度が高く、自然な音色のスピーカーが好相性です。

具体的に、ヨーロッパ系のスピーカーブランドは伝統的に相性が良いとされています。

| ブランド | 特徴 | 相性のポイント |

| DALI (ダリ) | デンマークのブランド。自然で温かみのあるサウンドが特徴。特にOBERONシリーズは、価格と性能のバランスに優れ、M-CR612の美しい中高域を心地よく響かせます。 | 音楽をリラックスして長時間楽しみたい方におすすめです。 |

| KEF (ケフ) | イギリスのブランド。独自のUni-Qドライバーによる、点音源に近く定位感に優れたシャープなサウンドが魅力。Qシリーズは、M-CR612の持つ解像度の高さを際立たせ、クリアで立体的な音場を再現します。 | 楽器の位置やボーカルの口元が見えるような、リアルな音像を求める方に適しています。 |

| B&W (Bowers & Wilkins) | イギリスのブランド。正確で色付けの少ないモニタースピーカーのようなサウンドが持ち味。600 S3シリーズなどは、M-CR612の繊細な音のニュアンスまでも見事に描き出します。 | クラシックやジャズなど、録音品質の高い音源を忠実に再生したい場合に良いでしょう。 |

もちろん、日本のブランド、例えばモニターオーディオなどもクリアで現代的なサウンドを持っており、良い組み合わせです。最終的には、ご自身のよく聴く音楽ジャンルや好みの音質を考慮して選ぶことが大切です。可能であれば、実際に試聴してみることをお勧めします。

M-CR612におすすめのスピーカーケーブル

スピーカーの性能を最大限に引き出すためには、M-CR612とスピーカーをつなぐスピーカーケーブルの選択も疎かにできません。ケーブル一本で音が劇的に変わるわけではありませんが、システムの最後の仕上げとして音の傾向を微調整する役割を果たします。

ケーブルが音質に影響を与える理由は、ケーブルの材質や構造が電気信号の伝達に微妙な変化をもたらすためです。主に導体の材質(銅、銀など)や太さ(AWG/sq)、絶縁体の素材によって、音の透明感や情報量、パワー感が変わってきます。

具体的には、M-CR612の持つクリアで伸びやかなサウンドを活かすには、高純度のOFC(無酸素銅)を採用したケーブルが基本となります。太さについては、一般的な家庭環境であれば1.5sq〜2.5sq程度の太さがあれば十分な情報量を確保できます。これより細いと低音域が痩せてしまい、逆に太すぎるとコストが上がる割に変化を感じにくい場合があります。

ケーブル選びのポイント

- 導体の材質

まずは標準的な「OFC(無酸素銅)」から試すのが良いでしょう。より高解像度を求めるなら「PCOCC(単結晶状高純度無酸素銅)」なども選択肢になりますが、価格は上がります。 - ケーブルの太さ

ケーブルが長くなるほど(5m以上など)、信号のロスを防ぐために少し太めのものを選ぶのがセオリーです。短い距離であれば、標準的な太さで問題ありません。 - 端末処理

ケーブルの先端がバラ線のままでも接続できますが、「バナナプラグ」や「Yラグ」で端末処理をすると、接続が確実になり、音質の安定や酸化防止にも繋がります。特に抜き差しを頻繁に行う場合には便利です。

高価なケーブルに手を出す前に、まずは信頼できるオーディオブランドのエントリークラスのケーブルから試してみて、自分のシステムでの音の変化を確認することをおすすめします。

音質を向上させるスピーカーの設置場所

どんなに良いスピーカーを選んでも、その設置場所が適切でなければ本来の性能を発揮させることはできません。スピーカーのセッティングは、コストをかけずに音質を向上させるための非常に効果的な方法です。

設置場所が音質に大きく関わるのは、スピーカーから出た音が直接耳に届くだけでなく、部屋の壁や床、天井に反射した音も同時に聴いているためです。これらの反射音をコントロールし、直接音とのバランスを整えることが、クリアで立体的なサウンドステージを得るための鍵となります。

理想的な設置の基本は、リスニングポジション(あなたが座る場所)と左右のスピーカーを結んだ線が正三角形に近くなるように配置することです。

基本的なセッティングのコツ

- 壁との距離

スピーカーの背面や側面と壁が近すぎると、低音が過剰に強調されたり、音がこもったりする原因になります。特に、背面にバスレフポート(空気穴)があるスピーカーは、壁から最低でも30cm〜50cm程度は離すことを意識してみてください。 - スピーカーの高さ

ツイーター(高音域ユニット)が、あなたが座った時の耳の高さと同じくらいになるように調整するのが基本です。これにより、高音域がダイレクトに届き、明瞭度が向上します。スピーカースタンドやインシュレーターを利用して高さを調整すると良いでしょう。 - 左右のスピーカーの間隔

スピーカー間の距離が近すぎると音の広がりが感じられず、遠すぎると中央の音像(ボーカルなど)が薄れてしまいます。1.5mから2.5m程度の間隔を目安に、部屋の広さや聴取距離に合わせて調整します。 - スピーカーの角度(トゥイーターの向き)

スピーカーを少し内側に向けて、リスニングポジションにいる自分の方向へ角度をつける「内振り」を試してみてください。これにより、音の焦点が定まり、定位感が向上します。角度の微調整で音の印象は大きく変わります。

これらのポイントを基本に、少しずつスピーカーを動かしながら、最もバランス良く聴こえる位置を探していく作業が、オーディオの楽しみの一つでもあります。

基本的なスピーカーの接続方法

M-CR612とスピーカーの接続は、オーディオ設定の基本であり、正しく行うことでアンプの性能をロスなくスピーカーに伝えることができます。接続自体は難しくありませんが、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

正しい接続が求められるのは、スピーカーはアンプからの電気信号を音に変換する機器であり、確実な接点でなければ信号が劣化してしまうからです。特に、プラス(+)とマイナス(-)の極性を間違えると、位相がズレてしまい、低音が出なくなったり、音像がぼやけたりする原因になります。

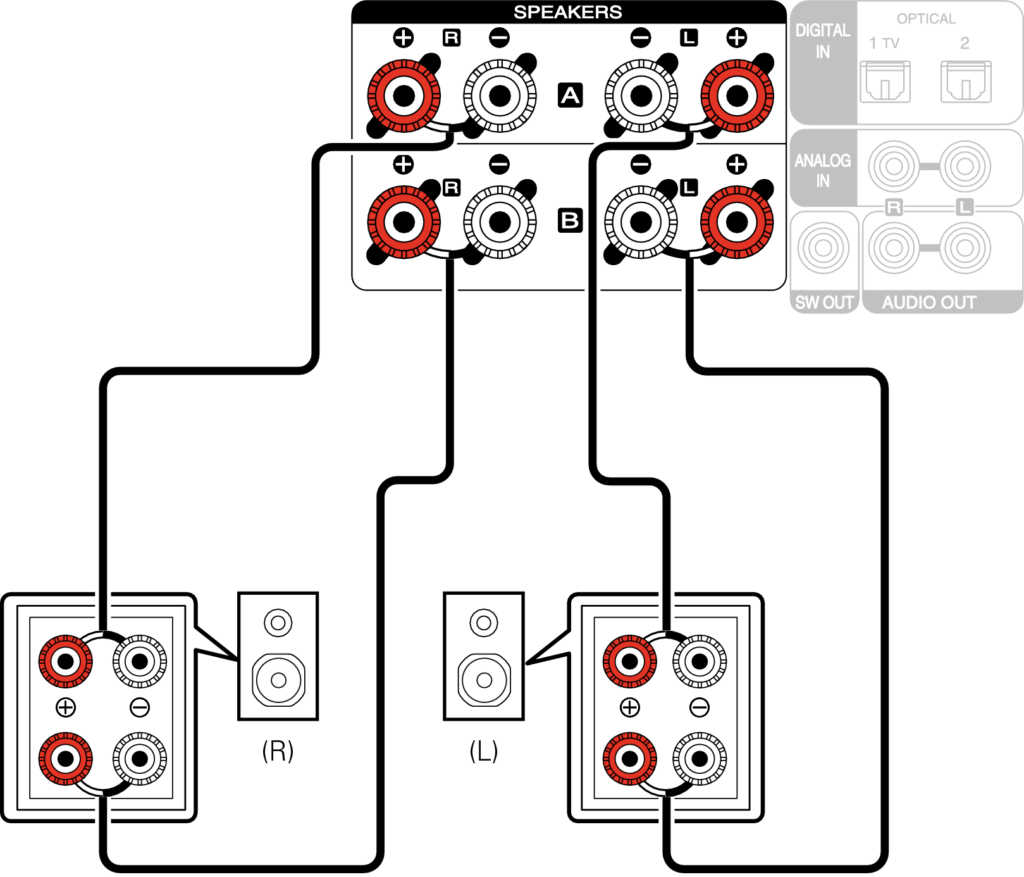

M-CR612の背面には、スピーカー出力端子が2系統(SPEAKERS A、SPEAKERS B)備わっています。基本的な接続手順は以下の通りです。

- アンプとスピーカーの電源をオフにする

安全のため、作業前には必ず両方の機器の電源が切れていることを確認してください。 - スピーカーケーブルの準備

ケーブルの被膜を1cmほど剥き、芯線をしっかりとよじります。バナナプラグなどを使用する場合は、この段階で取り付けておきます。 - 極性の確認

スピーカーケーブルには、多くの場合、色分けや線に印字された文字などでプラスとマイナスが区別できるようになっています。どちらをプラスにするか、あらかじめ決めておきます。 - アンプへの接続

M-CR612背面のスピーカー端子のつまみを緩め、プラス側(赤色)にケーブルのプラス側を、マイナス側(黒色)にマイナス側を差し込み、つまみを締めて固定します。 - スピーカーへの接続

スピーカー背面の入力端子にも同様に、アンプのプラスから来たケーブルをスピーカーのプラス端子へ、マイナスから来たケーブルをマイナス端子へ接続します。

バイアンプ接続で音質向上

M-CR612は4chのアンプを搭載しているため、「バイアンプ接続」に対応しています。これは、スピーカーの高音域用ユニット(ツイーター)と中低音域用ユニット(ウーファー)を、それぞれ別々のアンプで駆動する接続方法です。これにより、各ユニット間の電気的な干渉が減り、よりクリアでパワフルなサウンドが期待できます。お使いのスピーカーがバイアンプ接続に対応している場合は、試してみる価値のあるアップグレードと言えるでしょう。

サブウーファーを追加して重低音を強化

M-CR612は単体でも質の高いサウンドを提供しますが、映画鑑賞や重低音を重視する音楽ジャンルをより楽しみたい場合、サブウーファーの追加が非常に効果的です。これにより、ブックシェルフスピーカーなどでは再生しきれない、体の芯に響くような超低音域を補うことができます。

サブウーファーを追加する理由は、音楽や映画に含まれる20Hz〜100Hz程度の低周波成分を専用のユニットで再生させることで、メインスピーカーの負担を軽減し、システム全体のダイナミックレンジとスケール感を向上させるためです。結果として、中高域の明瞭度も改善されることがあります。

M-CR612の背面には、アクティブサブウーファー(アンプ内蔵型)を接続するための「SUBWOOFER PRE OUT」端子が1系統備わっています。接続は、この端子からサブウーファーのLINE IN端子へ、モノラルのRCAケーブル1本でつなぐだけです。

サブウーファー設定のポイント

- クロスオーバー周波数

サブウーファーが受け持つ音域の上限を決める設定です。メインスピーカーの低域再生能力に合わせて調整します。一般的に、小型のブックシェルフスピーカーと組み合わせる場合は80Hz〜120Hz程度、大型スピーカーならそれより低い60Hz〜80Hzあたりに設定すると、自然につながります。 - ボリューム(レベル)

サブウーファーの音量を調整します。メインスピーカーの音と自然に馴染むように、低音が「鳴っている」と意識させない程度の音量に抑えるのがコツです。存在感が強すぎると、全体のバランスが崩れてしまいます。 - 設置場所

サブウーファーの設置場所も音質に影響します。部屋の隅に置くと低音が増強されやすいですが、ブーミーになりすぎることもあります。メインスピーカーの近くや、壁から少し離した場所など、いくつかの位置を試して最も自然に聞こえる場所を探しましょう。

サブウーファーを正しく設定することで、M-CR612のシステムは音楽だけでなく、映画のサウンドトラックも大迫力で楽しめるようになります。

マランツM-CR612とスピーカー組み合わせの活用術

- マランツM-CR612のテレビ接続ガイド

- Bluetoothスピーカーとしての便利な使い方

- 知っておきたいM-CR612後継機の情報

- 中古で選ぶなら注意したいポイント

- システムを彩る関連アクセサリー

マランツM-CR612のテレビ接続ガイド

M-CR612をオーディオシステムの中核としてだけでなく、テレビのサウンドシステムとして活用することで、映画やライブ映像、スポーツ中継の臨場感を格段に向上させることができます。テレビ内蔵のスピーカーとは比較にならない、高品位なサウンドを手軽に実現可能です。

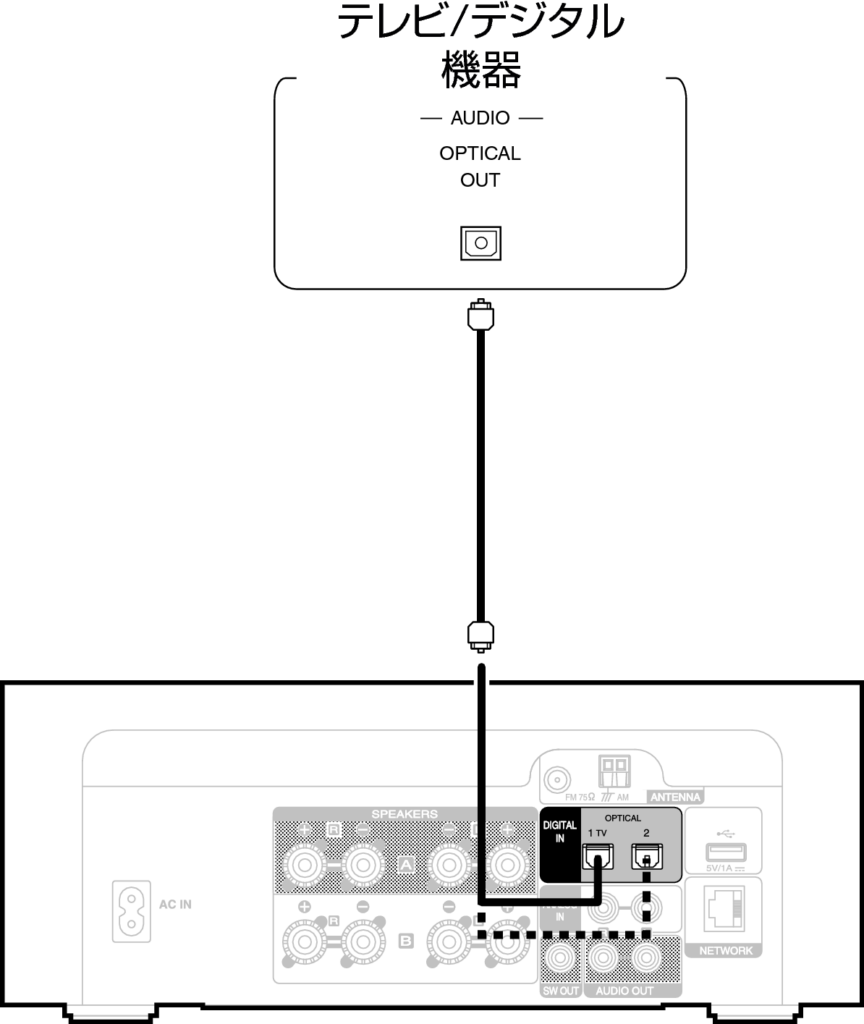

テレビと接続する最大のメリットは、テレビの貧弱なスピーカーから解放され、本格的なステレオサウンドでコンテンツを楽しめる点にあります。M-CR612には光デジタル入力端子が2系統備わっているため、現代のほとんどの薄型テレビとケーブル1本で簡単に接続できます。

具体的な接続方法は以下の通りです。

テレビの背面にある「光デジタル音声出力」端子と、M-CR612の背面にある「OPTICAL IN 1 TV」端子を、光デジタルケーブルで接続します。

M-CR612の入力切替で、接続した端子「OPTICAL 1」を選択します。

テレビ側の音声出力設定メニューを開き、音声の出力先を「外部スピーカー」や「光デジタル」などに変更します。

デジタル音声出力のフォーマットを「PCM」に設定してください。「ビットストリーム」や「Dolby Digital」などのままだと、M-CR612から音が出ない場合があります。これはM-CR612が2chのPCM信号に対応しているためです。

この設定により、テレビの電源を入れると自動でM-CR612の電源もオンになる「自動再生機能」が利用でき、テレビのリモコンでM-CR612の音量調整も可能になるなど、利便性も大きく向上します。

Bluetoothスピーカーとしての便利な使い方

M-CR612は、本格的なオーディオ再生だけでなく、スマートフォンやタブレットから手軽に音楽をワイヤレス再生できるBluetoothレシーバー機能も搭載しています。これにより、家族や友人が遊びに来た際に、各自のデバイスから好きな音楽を簡単に共有して楽しむことができます。

この機能の利点は、ネットワーク設定などが不要で、誰でも直感的に使える手軽さにあります。高音質なネットワーク再生やCD再生がメインの楽しみ方ですが、日常的なBGM再生など、カジュアルな用途にも柔軟に対応できるのがM-CR612の魅力の一つです。

ペアリング(機器登録)の方法は非常にシンプルです。

- M-CR612のリモコンにあるBluetoothボタンを長押しするか、本体の入力切替で「Bluetooth」を選択してペアリングモードにします。

- お使いのスマートフォンやタブレットのBluetooth設定画面を開き、デバイスリストに表示される「M-CR612」を選択します。

- 接続が完了すれば、あとはデバイス側で音楽を再生するだけで、M-CR612に接続されたスピーカーから音が出ます。

ただし、Bluetooth接続はデータを圧縮して伝送するため、CDやハイレゾ音源の有線・ネットワーク再生に比べると、音質は若干劣る傾向があります。手軽さを楽しむ機能と割り切って活用するのが良いでしょう。より高音質でワイヤレス再生を楽しみたい場合は、ネットワーク経由でAirPlay 2やHEOSアプリを利用することをお勧めします。

知っておきたいM-CR612後継機の情報

2019年に発売されたM-CR612は、その完成度の高さからオーディオファンに長きにわたり支持されている稀有なモデルです。以前、生産完了品との情報がありましたが、最新の情報では生産は継続されており、今なお現役の製品としてラインナップされています。

実際に、マランツは原材料費や物流費の高騰を理由に、2025年10月1日から価格改定を行うことを発表しました。これは、本機が依然として市場で求められ、生産が続いていることの証左と言えます。この事実は、新規購入を検討している方にとって重要な情報です。

一方で、M-CR612の直接的な後継機、つまり「M-CRシリーズ」の最新モデルは現時点(2025年8月現在)で発表されていません。マランツの近年の動向として、ストリーミング再生に特化した「Marantz MODEL M1」のような、CDプレーヤーを搭載しない新しいコンセプトの製品が登場しています。

これは、市場のニーズが物理メディアからストリーミングへと変化していることに対応した動きと考えられます。したがって、CD、ネットワーク、ラジオといった多彩な音源を一台で楽しみたいという「オールインワン」の価値を求める方にとって、M-CR612は依然として他に代えがたい、非常に魅力的な選択肢であり続けています。後継機の登場を待つよりも、生産が継続され、価格改定も予定されている現行モデルのM-CR612を選ぶことが、現時点では最も確実で満足度の高い判断と言えるでしょう。

中古で選ぶなら注意したいポイント

新品での入手が難しくなってきたM-CR612を、中古市場で探すのは賢明な選択肢の一つです。コストを抑えつつ、この名機の性能を手に入れることができます。しかし、個人売買や中古ショップでの購入には、いくつか注意すべき点があります。

中古品を選ぶメリットは言うまでもなく価格ですが、デメリットとして、メーカー保証が受けられないことや、機器の状態が前の所有者の使い方に依存することが挙げられます。後悔しないために、以下の点をチェックすることが大切です。

| チェック項目 | 確認する内容 | なぜ重要か |

| 動作確認 | CD再生、ネットワーク接続(Wi-Fi/有線LAN)、Bluetooth接続、各種入力(光/アナログ)からの音出し、ボリュームのガリ音の有無などを確認します。 | 多機能な製品のため、一部の機能だけが故障している可能性があるからです。 |

| ディスプレイ表示 | ディスプレイの明るさが均一か、文字欠けがないかを確認します。 | 有機ELディスプレイは経年で輝度が低下したり、焼き付きを起こしたりすることがあります。 |

| 付属品の有無 | リモコン、電源ケーブル、FM/AMアンテナ、かんたんスタートガイドなどが揃っているかを確認します。特に専用リモコンは重要です。 | 付属品が欠けていると、全ての機能を使えなかったり、別途購入する手間とコストがかかったりします。 |

| 外観の状態 | 本体に大きな傷や凹み、端子部分にサビなどがないかを確認します。 | 外観の状態は、その製品がどのように扱われてきたかを示す一つの指標になります。 |

| 製造年 | 本体の背面ラベルなどで製造年を確認します。 | 新しい年式のものほど、部品の劣化が少ないと期待できます。 |

これらの点を踏まえ、信頼できる出品者や、保証期間を設けている中古専門店から購入することをおすすめします。少し価格が高くても、安心料と考えると良いでしょう。

システムを彩る関連アクセサリー

M-CR612とスピーカーという基本的な組み合わせに、いくつかの関連アクセサリーを加えることで、音質の向上や利便性の改善が期待できます。これらは必須ではありませんが、オーディオをより深く楽しむためのスパイスのような存在です。

アクセサリーを追加する目的は、システムの潜在能力をさらに引き出すことにあります。振動対策や電源環境の改善など、細かな部分にこだわることで、サウンドのS/N比(信号と雑音の比率)や安定感が向上します。

おすすめのアクセサリー例

- インシュレーター

スピーカーやM-CR612本体の下に設置するアクセサリーです。不要な振動を抑制・吸収し、音がクリアになる効果が期待できます。素材(金属、木材、ゴムなど)によって音色も変化するため、好みに合わせて選ぶ楽しみがあります。 - オーディオボード

インシュレーターと同様に振動対策に有効です。しっかりとした重量のあるボードを機器の下に敷くことで、床などからの振動を遮断し、安定した音の土台を築きます。 - 電源ケーブル

M-CR612に付属する電源ケーブルを、より高品質なオーディオ用のものに交換する方法です。ノイズ対策が施されたケーブルは、サウンドの透明感や力強さに貢献することがあります。ただし、変化の度合いは環境に依存するため、優先順位は他の対策より後でも良いかもしれません。 - HEOSアプリ

これは物理的なアクセサリーではありませんが、M-CR612を操作するためのスマートフォン/タブレット用アプリです。Amazon Music HDなどのストリーミングサービスを高音質で再生したり、複数のHEOS対応機器を連携させたりと、M-CR612のネットワーク機能をフル活用するためには必須のツールと言えます。

これらのアクセサリーを一つずつ試しながら、自分のシステムがどう変化していくかを楽しむのも、オーディオの醍醐味の一つです。

最適なマランツM-CR612スピーカー組み合わせとは

この記事では、マランツM-CR612を最大限に活かすためのスピーカーの組み合わせから、さまざまな活用術までを解説してきました。最適な組み合わせを見つけるためのポイントを以下にまとめます。

- M-CR612は透明感と表現力のあるサウンドが特徴

- 相性の良いスピーカーはアンプの魅力を素直に引き出す

- DALIやKEF、B&Wなど欧州ブランドとの相性は定番

- スピーカー相性は最終的に個人の好みや聴く音楽で決まる

- スピーカーケーブルはOFC素材で1.5sq〜2.5sqが基本

- スピーカーの設置は壁との距離と高さを意識する

- リスニングポジションとスピーカーで正三角形を作るのが理想

- 接続はプラスとマイナスの極性を間違えないことが重要

- バイアンプ接続は音質向上に効果的な選択肢

- サブウーファー追加で映画や音楽の迫力が増す

- テレビとは光デジタルケーブル1本で高音質接続が可能

- テレビ側の音声出力設定はPCMにすることがポイント

- Bluetooth機能でスマホから手軽に音楽を再生できる

- 中古品を選ぶ際は動作確認と付属品の有無をチェック

- インシュレーターなどのアクセサリーでさらなる音質改善が期待できる

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] マランツM-CR612のスピーカー組み合わせガイド【失敗しない選び方】マランツM-CR612の不具合?原因と自分でできる対処法 […]

[…] マランツNR1200の後継機?STEREO 70sを徹底解説マランツM-CR612のスピーカー組み合わせガイド【失敗しない選び方】マランツM-CR612の不具合?原因と自分でできる対処法 […]