パソコンの音質、なんだか物足りないと感じていませんか。

PCオーディオで高音質化を目指したいけれど、何から手をつければいいか分からない、という方も多いかもしれませんね。

PCオーディオに適したパソコンの選び方から、音質重視のノートパソコン選びのポイント、そして高音質化の有力な選択肢となるDACやスピーカーを駆動させるアンプといった機材の役割、さらには再生ソフトの違いまで、考えることはたくさんあると思います。

まずは初心者向けの基本構成例を参考にしつつ、様々な音質向上デバイスを組み合わせ、ゆくゆくはPCオーディオのハイエンドな世界も覗いてみたい、そんなあなたのための記事です。失敗や後悔をしないための、客観的な情報と考え方を中心に解説していきます。

- PCオーディオを始めるための基本的な考え方がわかる

- 高音質化における各要素の役割と優先順位がわかる

- パソコンの音質がこもる場合に考えられる原因と対策がわかる

- ソフトウェア設定からハードウェア導入までのステップがわかる

PCオーディオの基本と高音質化への第一歩

- パソコンの音質がこもると感じる原因とは

- PCオーディオに適したパソコンの選び方

- 音質重視のノートパソコン選びのポイント

- 初心者向けPCオーディオの基本構成例

パソコンの音質がこもると感じる原因とは

パソコンから出る音が、なんだかスッキリしない。一枚ベールをかぶったように不明瞭で、こもって聞こえると感じた経験はないでしょうか。

その原因は一つだけではなく、ハードウェア(物理的な要因)とソフトウェア(論理的な要因)の両方に、複数の要因が複雑に絡み合っている可能性があります。パソコンは音楽を聴くためだけに作られた専用機ではないため、どうしても音質を最優先できない構造的な事情があるのかもしれませんね。

ここでは、その主な原因を3つの側面に分けて、少し具体的に見ていきたいと思います。

原因1:PC内部の「ノイズ」という物理的な壁

まず考えられるのが、パソコン内部で発生する電気的なノイズの影響です。

パソコンの中は、実はとても騒がしい場所なんです。CPUやグラフィックボード(GPU)、冷却ファン、電源ユニット。これらが懸命に働くたびに、目には見えない電気的なノイズ(電磁ノイズ)が発生します。

音楽のような繊細なアナログ信号は、このノイズの影響を非常に受けやすい性質を持っています。例えるなら、静かな場所でひそひそ話をしようとしているのに、すぐ隣で工事が行われているような状態かもしれません。これでは、話の内容が聞き取りにくくなってしまいますよね。

このノイズが、マザーボード上に設けられたオーディオ回路に乗ってしまうことで、音が濁ったり、ザラついたり、結果として「こもった」ような印象に繋がると考えられます。

| 主なノイズ発生源 | 役割 | なぜノイズが出るのか |

| CPU/GPU | PCの頭脳。計算処理を行う。 | 高速でスイッチング動作を繰り返すため、高周波ノイズが発生しやすい。 |

| 電源ユニット | 各パーツに電力を供給する。 | 家庭用コンセントの交流をPC用の直流に変換する過程でノイズが発生する。 |

| 冷却ファン/ストレージ | 熱を逃がしたり、データを読み書きする。 | モーターの回転などがノイズ源となり得る。 |

原因2:標準オーディオ回路(オンボード音源)の特性

次に、パソコンのマザーボードに標準で搭載されているオーディオ回路、いわゆる「オンボード音源」の特性も関係している可能性があります。

多くのパソコンでは、コストやスペースの制約から、オーディオ回路は最低限の機能を持つシンプルな構成になっていることが多いです。もちろん、近年このオンボード音源の性能は目覚ましく向上しています。一昔前とは比べ物にならないほどS/N比(信号とノイズの比率)などのスペックは良くなっているのも事実です。

ただ、どれだけ回路自体の性能が上がっても、前述した「ノイズだらけの環境に設置されている」という物理的な弱点を克服するのは、なかなか難しいのかもしれません。

多くの環境で外部DAC(デジタル信号をアナログに変換する専門機器)の導入が音質向上に有効な選択肢とされるのは、このノイズ環境から音声信号の変換プロセスを切り離せるから、という理由が大きいと思います。

ただ、これはあくまで可能性の話です。お使いのPCの設計や環境によっては、内蔵音源でも十分にクリアな音が出ている場合もあります。そのため、外部機器を導入すれば必ず音が良くなる、と断定できるわけではない点は、知っておくと良いかもしれませんね。

原因3:OSの音声処理という「見えない」壁

ハードウェアだけでなく、WindowsやmacOSといったOS側のソフトウェア処理が、音のこもりに影響している可能性も考えられます。

OSには「ミキサー」と呼ばれる、音の交通整理係のような機能が備わっています。

例えば、あなたが音楽を聴きながらWebサイトを見ているとします。音楽再生ソフトからの音、ブラウザで再生された動画の音、そしてOSからの通知音。これら複数の音を、OSのミキサーが一旦すべて預かり、混ぜ合わせてからスピーカーに出力しているわけです。

この「混ぜ合わせる」工程で、それぞれの音の形式を統一するために「リサンプリング」という処理が行われることがあります。この処理が、元々の音楽データに意図しない変化を加えてしまい、音の鮮度を落とす一因になる場合があるのです。

このように、自分では意識していなくても、OSの内部処理によって音が変化している可能性がある、というわけです。この点については、後の見出しで解説するソフトウェアの設定を見直すことで、改善が期待できるかもしれません。

PCオーディオに適したパソコンの選び方

PCオーディオを始めるにあたって、どのようなパソコンを選べば良いのでしょうか。

ついPC本体のスペックに目が行きがちですが、実はもっと影響の大きい要素があります。もし僕が予算や手間をかけるなら、おそらく次のような優先順位で考えると思います。

- スピーカーの配置やルームアコースティック(部屋の響き)の改善

- 出力経路の最適化(WASAPI排他モード/ASIOなどの設定)

- 周辺機器を接続するためのI/O(入出力)拡張性

- 音楽鑑賞の妨げにならない静音性

- 必要に応じた外部DACの導入

- PC本体のCPU性能など

このように、PC本体の処理性能自体の優先度は、実はそれほど高くないと僕は考えています。まずは費用のかからないソフトウェア設定や、今ある機材の設置方法を見直すことから始めるのが、最も現実的で効果的なアプローチかもしれません。

ポイントとなる「静音性」と「拡張性」について補足します。

静音性は、静かな曲を聴く際に冷却ファンの音が気にならないようにするためです。拡張性は、将来的にUSB DACなどの外部機器を接続する場合に備え、USBポートの数や規格を確認しておくと安心、という観点です。

| PCタイプ | メリット | デメリット |

| デスクトップPC | 拡張性が高い、パーツ交換が容易、ノイズ対策を施しやすい | 設置スペースが必要、手軽に移動できない |

| ノートPC | 省スペースで設置場所を選ばない、手軽に移動できる | 拡張性が低い、内部のノイズ対策が難しい傾向にある |

音質重視のノートパソコン選びのポイント

手軽に始められるノートパソコンで、できるだけ良い音を楽しみたい、と考える方も多いでしょう。

音質を重視してノートパソコンを選ぶ場合、静音性に加えて、外部機器との「接続性」が鍵となります。

高音質化を目指すなら、パソコン内部のオーディオ回路を使わず、外部DACへUSB経経由で音声データを出力するのが基本的な考え方の一つです。

そのため、外部DACと安定して接続できるUSBポートの質や数が大切になってきます。最近ではUSB-Cや、さらに高速なThunderboltポートを搭載したモデルも増えていますね。

これらのポートは、特に多くのチャンネルを扱うオーディオインターフェースなどで低遅延というメリットがあります。ただ、特にWindows環境では、パソコン本体と接続機器との間でドライバの互換性がシビアな場合もあるようです。導入の際は、お使いの環境で安定して動作するか、事前の確認が大切だと思います。

初心者向けPCオーディオの基本構成例

それでは、具体的にPCオーディオはどのような機材を揃えれば良いのでしょうか。

音質向上を目指す上で、有力な選択肢の一つとなるのが「PC + USB DAC + スピーカーまたはヘッドホン」という構成です。

ただ、その前に試せることもあります。まずはこの記事の後半で解説する再生ソフトの設定を見直し、OS標準の音声経路を最適化(WASAPI排他モードやASIOを利用)するだけでも、音の変化を感じられるかもしれません。

その上で、ハードウェアの導入を検討するのが良いステップだと思います。

USB DACは、パソコンからデジタル音声データを受け取り、それをスピーカーなどが鳴らせるアナログ信号に変換する専門の機器です。これを使うことで、ノイズが多いとされるパソコン内部のオーディオ回路をバイパスできる可能性があります。

具体的な構成パターン

- ヘッドホンで楽しむ構成

- PC + USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ + 高品質なヘッドホン

- アクティブスピーカーで楽しむ構成

- PC + USB DAC + アクティブスピーカー

- 本格的なスピーカーで楽しむ構成

- PC + USB DAC + プリメインアンプ + パッシブスピーカー

まずは費用のかからないソフトウェア設定から試し、次にハードウェアのステップとして、DACとヘッドホン、あるいはDACとアクティブスピーカーというシンプルな構成から始めてみるのが、変化が分かりやすくて良いかもしれません。

実践!PCオーディオをさらなる高音質化へ

- 高音質化の要となるDACの役割と選び方

- スピーカーを駆動させるアンプの重要性

- 様々な音質向上デバイスの活用法

- 再生ソフトによる音質の変化も重要

- PCオーディオでハイエンドを目指すには

- まとめ:PCオーディオで高音質化を楽しもう

高音質化の要となるDACの役割と選び方

PCオーディオの高音質化を考える上で、中心的な役割を担うことが多いのがDAC(Digital to Analog Converter)です。

DACは、パソコンのデジタルデータを、スピーカーやヘッドホンが音として鳴らすことができるアナログ信号に変換する、翻訳機のような存在です。

オーディオ専用に設計された外部DACを使うことで、この変換プロセスを高い精度で行い、元々の音楽データが持つ情報を引き出すことを目指します。

DACの選び方のポイント

DACを選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。

- 接続方法

- 最も一般的なのはUSB接続です。他にも、テレビなどと接続できる光デジタル入力などを備えたモデルもあります。

- 対応フォーマット

- CD品質を超えるハイレゾ音源を聴きたい場合、DACがそのフォーマットに対応している必要があります。

- 付加機能

- ヘッドホンアンプ機能を内蔵したモデルは、デスク周りをシンプルにまとめたい場合に便利です。

価格帯も非常に幅広いですが、まずはご自身の予算や使い方を考えながら、じっくり選ぶのが良いと思います。

スピーカーを駆動させるアンプの重要性

DACによって高品質なアナログ信号に変換された音楽。しかし、その信号はまだ生まれたての赤ん坊のように、とても微弱でか弱い存在です。この繊細な信号を、スピーカーの振動板を力強く、そして正確に動かすことができるレベルまで増幅(パワーアップ)させる役割を担うのがアンプ(Amplifier)です。

アンプは、PCオーディオシステムにおける「エンジン」や「心臓部」のようなもの、と考えると分かりやすいかもしれません。単に音量を大きくするだけでなく、音のキレや迫力、繊細な余韻の表現といった、音楽の根幹をなす部分に直接影響を与える、非常に重要なコンポーネントと言えるでしょう。

いくら高性能なDACを用意しても、このアンプの性能が不足していると、スピーカーが本来持っている実力を十分に引き出すことはできません。アンプには、スピーカーの振動板を正確に「動かす力」と、寸分の狂いもなく「止める力」が求められます。このスピーカーを制御する能力(駆動力)こそが、音の輪郭を明確にし、クリアでダイナミックなサウンドを生み出す鍵となるわけです。

PCオーディオでスピーカーを選ぶ際には、このアンプがどこに搭載されているかによって、大きく2つのタイプに分かれます。それぞれの特徴を理解することが、自分に合ったシステムを構築するための第一歩になると思います。

アクティブスピーカー:手軽さと最適化が魅力のオールインワン

まず一つ目が、スピーカー本体に専用のアンプが内蔵されている「アクティブスピーカー」です。

このタイプの最大のメリットは、そのシンプルさにあります。DACからのケーブルをスピーカーに接続するだけで、すぐに音を出すことができます。アンプを別途用意する必要がないため、デスク周りのスペースを有効に使えますし、配線もごちゃごちゃしにくいです。

また、見逃せない利点として、メーカー自身がスピーカーユニットの特性に合わせてアンプを設計・調整している点が挙げられます。つまり、最初から「相性抜群」の組み合わせが実現されているわけです。これにより、サイズからは想像できないようなパワフルな低音が出たり、バランスの取れたサウンドを手軽に楽しめる製品が多くあります。

一方で、アンプとスピーカーが一体化しているため、後から「アンプだけを交換して音の変化を楽しみたい」といったアップグレードができない、という側面も持ち合わせています。

パッシブスピーカーとプリメインアンプ:組み合わせを楽しむ、奥深いオーディオの世界

もう一つが、スピーカー本体にはアンプが内蔵されておらず、別途アンプを用意する必要がある「パッシブスピーカー」です。

PCとスピーカーの間に、「プリメインアンプ」と呼ばれる機器を接続してスピーカーを駆動させます。構成はアクティブスピーカーに比べて少し複雑になり、設置スペースも余分に必要になります。

しかし、それを補って余りある魅力が、その圧倒的な自由度の高さです。世の中には多種多様なスピーカーとアンプが存在し、それらを自分の好みで自由に組み合わせることができます。「このスピーカーには、どんなアンプが合うだろうか」と考え、試行錯誤しながら自分だけの音を追求していく過程は、オーディオという趣味の醍醐味と言えるかもしれません。

将来的に、スピーカーはそのままでアンプだけをグレードアップしたり、逆にアンプはそのままでスピーカーを交換したりと、システムを柔軟に発展させていく楽しみもあります。

あなたに合うのはどちらのタイプ?

どちらのタイプが優れている、というわけではありません。PCオーディオに何を求めるかによって、最適な選択は変わってきます。

| 比較項目 | アクティブスピーカー | パッシブスピーカー + プリメインアンプ |

| 構成のシンプルさ | ◎:非常にシンプル | △:やや複雑 |

| 設置スペース | ◎:省スペース | △:アンプの分、スペースが必要 |

| コストパフォーマンス | 〇:初期投資を抑えやすい傾向 | △:高くなる傾向 |

| 音質のチューニング | 〇:メーカーによる最適化 | ◎:組み合わせ次第で無限の可能性 |

| 拡張性・発展性 | ×:システムが完結している | ◎:パーツごとの交換・アップグレードが可能 |

| おすすめのユーザー | ・手軽に高音質化を始めたい方 ・デスク周りをスッキリさせたい方 | ・じっくりと自分の音を追求したい方 ・オーディオを趣味として楽しみたい方 |

このように、手軽にバランスの取れた高音質を楽しみたいのであればアクティブスピーカーが、そして、将来的な発展性や趣味としての奥深さを求めるのであればパッシブスピーカーとプリメインアンプの組み合わせが、それぞれ有力な選択肢になると思います。

様々な音質向上デバイスの活用法

PCオーディオには、音質をさらに向上させるための様々なデバイスやアクセサリーが存在します。

ただ、これらの効果は環境への依存度が大きいものが多く、導入は慎重に検討するのが良いかもしれません。

USBノイズフィルター

USBノイズフィルターは、DACとの間に接続し、PCから流れてくる電気的なノイズを低減することを目的としたアイテムです。

ただ、その効果はPCやDACの性能、接続環境に大きく左右されるようです。測定上では改善が見られないという報告もあり、導入は慎重に検討したほうが良いかもしれません。まずは、DACを接続するUSBポートを変えてみたり、ノイズ源となりそうな他の機器と電源タップを分けたりといった、費用のかからない対策から試してみるのがおすすめです。

オーディオ用電源タップ・ケーブル

ノイズの少ないクリーンな電力を供給することで、音質改善が期待される製品です。

ただ、こうしたアクセサリーによる音質変化については、体験談は多くあるものの、客観的で再現性のあるエビデンスは限定的である、という点も知っておくと良いと思います。予算を配分する際は、より効果が大きいとされるスピーカーの配置や、部屋の音響特性の改善などを優先的に検討するのが合理的かもしれません。

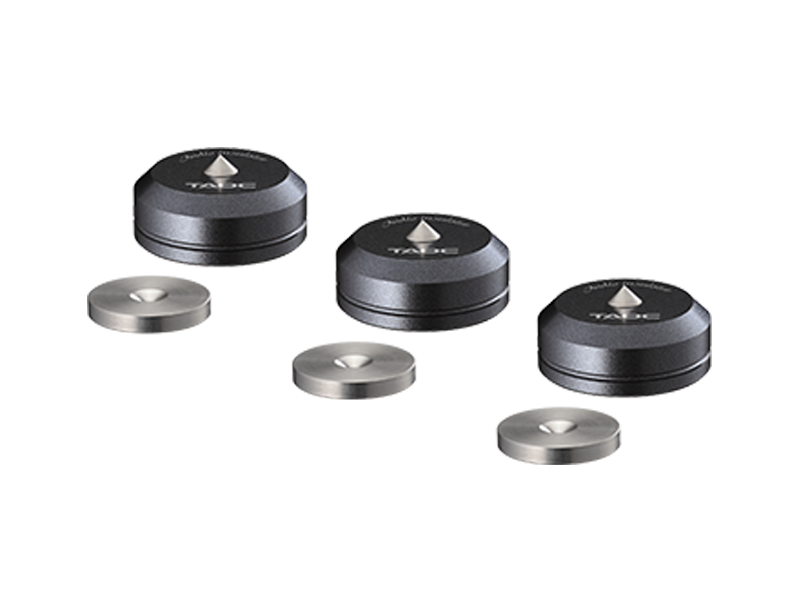

インシュレーター

インシュレーターは、スピーカーやアンプなどの下に設置するアクセサリーです。機器や設置面を安定させることは、音にとって有益な場合があります。

しかし、インシュレーターによる音質変化は、機器の種類や重量、床の材質など環境要因に大きく依存するため、一概に「明瞭度が上がる」とは言えないようです。もし導入を検討するなら、まずは片方のスピーカーだけに設置して聴き比べてみるなど、ご自身の環境で効果があるかをABテストで確認することをおすすめします。

再生ソフトによる音質の変化も重要

パソコンで音楽を再生するための「ソフト」やその「設定」は、音質を左右する重要な要素です。

その理由は、WASAPI排他モードやASIOといった技術を使うことで、OSのミキサー機能をバイパスできるためです。

OSのミキサーは、様々なアプリの音をミックスするために、音声データを内部でリサンプリング(サンプリング周波数の変換)することがあります。このプロセスが、意図しない音質変化を生む可能性があるわけです。

ミキサーをバイパスし、音楽データをDACへ直接送り届けることで、ハードウェアは同じでも、ソフトウェアの出力経路の違いによって出てくる音が変わる場合があります。

具体的な設定手順の例

まずは、こういったソフトウェアの設定変更から試してみるのが、最もコストパフォーマンスの高い高音質化への一歩と言えるかもしれません。

- Windowsの場合

- foobar2000などの再生ソフトに、WASAPI出力に対応するためのコンポーネント(プラグイン)を導入します。

- ソフトの設定画面で、出力を「WASAPI (event)」や「WASAPI (push)」といった排他モードに設定します。(exclusiveと表記されることもあります)

- OS標準の出力(Primary Sound Driverなど)と、WASAPI排他モードの音を聴き比べてみます。

- macOSの場合

- 標準アプリの「Audio MIDI設定」で、使用するオーディオデバイスのフォーマット(サンプルレート)を、再生する音源のレートと一致させます。

- Audirvanaなど、OSの音声処理をバイパスする機能(ダイレクトモードなどと呼ばれます)を持つ再生ソフトを使い、標準のミュージックアプリなどと比較試聴します。

PCオーディオでハイエンドを目指すには

基本的な構成から一歩進んで、さらなる高みを目指すのがPCオーディオのハイエンドの世界です。

ここからは、各コンポーネントの質を追求するだけでなく、機材を取り巻く環境全体を最適化していくアプローチが考えられます。

オーディオ専用PCの導入

音楽再生に不要な機能を極力削ぎ落とし、ノイズ対策を徹底的に施したPCです。

マスタークロックジェネレーターは必要か?

時々、ハイエンドな文脈で語られる機材にマスタークロックジェネレーターがあります。

これは、本来、レコーディングスタジオなどで複数のデジタルオーディオ機器の動作タイミングを同期させるために使われる業務用の機材です。単体のDACで使う場合、内蔵されているクロックがそのDACの性能を最大限引き出すように設計されているため、外部からクロックを供給することが、必ずしも音質向上に繋がるわけではありません。むしろ、接続の仕方によっては性能が低下する可能性も指摘されています。

ルームアコースティックの改善

最終的に私たちの耳に届く音は、スピーカーから直接届く音と、部屋の壁や床などで反射した音が混ざり合ったものです。吸音パネルなどを適切に配置して、部屋の響きをコントロールすることは、非常に効果的な音質改善策の一つです。

まとめ:PCオーディオで高音質化を楽しもう

この記事では、PCオーディオの高音質化について、様々な角度から解説してきました。最後に、今回のポイントをまとめておきます。

- PCの音質は内部ノイズやOSの音声処理など複数の要因に影響される

- 近年のPC内蔵音源は性能が向上しており、一概に音が悪いとは言えない

- 高音質化の優先順位は、まず部屋の環境とソフトウェア設定から見直すのがおすすめ

- PC本体のCPU性能が音質に与える影響は比較的小さい

- 最も費用対効果が高いのは再生ソフトでWASAPI排他/ASIO出力を使うこと

- 外部DACの導入は有力な選択肢だが、効果は環境にも左右される

- USBノイズフィルターの効果は環境依存性が高く、まずは無償対策から試すべき

- 電源ケーブルなどのアクセサリーは客観的エビデンスが限定的という意見もある

- 予算はスピーカー配置やルームアコースティック改善に優先的に使うのが合理的

- インシュレーターの効果も環境依存のため、導入時はABテストでの確認を推奨

- マスタークロックは多機器同期が主目的で、単体DACでの音質向上は保証されない

- Thunderbolt接続は互換性の事前確認が大切

- 焦らず少しずつ試しながら自分好みの音を見つけることが大切

- まずはソフトウェア設定の最適化から高音質化の旅を始めよう

- PCオーディオで音楽をより深く楽しむための知識を身につけよう

コメント