英国の老舗オーディオブランドとして世界中で愛されているタンノイのスピーカーについて、寿命や耐用年数に関する疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。特に中古でタンノイスピーカーの購入を検討している方や、現在使用中のスピーカーに寿命症状が現れている方にとって、正確な情報は非常に大切です。

タンノイスピーカーは、スコットランドの生産場所で培われた伝統的な技術と品質管理により製造されており、適切なメンテナンスを行えば長期間にわたって優れた音質を維持できます。しかし、どのような優秀なスピーカーであっても、使用環境や取り扱い方法によって寿命は大きく左右されるものです。

また、万が一故障や劣化が生じた場合でも、専門的な修理により音質を回復できるケースが多く存在します。ただし、修理の可否や費用については、スピーカーの状態や部品の入手可能性によって変わってくるため、事前に十分な情報収集が欠かせません。

- タンノイスピーカーの平均的な寿命と耐用年数の目安

- スピーカーの劣化症状を見極める具体的なポイント

- 寿命を延ばすための効果的なメンテナンス方法

- 修理が必要になった際の対応策と費用相場

タンノイスピーカーの寿命と基本知識

- タンノイスピーカーの生産場所と歴史

- 一般的なスピーカーの耐用年数について

- タンノイスピーカーの中古市場での評価

- スピーカーの寿命症状を見極める方法

- タンノイスピーカーの修理とメンテナンス

タンノイスピーカーの生産場所と歴史

タンノイスピーカーの品質を理解するためには、まずその生産場所と歴史的背景を知ることが重要です。タンノイは1926年にガイ・ルパート・ファウンテンによってロンドンで創業され、現在の本社はスコットランドのノース・ラナークシャーコートブリッジに位置しています。

創業当初は電解整流器の製造から始まった同社ですが、1930年代には高品質なスピーカーシステムの開発に注力するようになりました。特に1947年に開発されたデュアル・コンセントリック技術は、タンノイの代名詞とも言える革新的な技術となっています。

スコットランドの工場では、伝統的な職人技と最新の製造技術を組み合わせることで、一貫した品質管理が行われています。この製造環境こそが、タンノイスピーカーの優れた耐久性と音質を支える基盤となっているのです。

1974年には工場火災という困難な時期もありましたが、その後の復興により、現在でも世界中のオーディオファンから高い評価を受け続けています。スコットランドでの生産にこだわり続けることで、タンノイ独自の音作りの哲学が維持されているのです。

一般的なスピーカーの耐用年数について

スピーカーの耐用年数は、使用される部品の材質や設計、そして使用環境によって大きく異なります。一般的な家庭用スピーカーの場合、平均的な耐用年数は10年程度とされていますが、高品質なスピーカーではこの期間を大幅に上回ることが珍しくありません。

スピーカーの寿命を左右する主要な部品として、エッジ、コーン紙、磁気回路、ネットワーク回路などが挙げられます。これらの中でも特にエッジの材質は耐久性に直結する要素です。ウレタンエッジは加水分解により5年から10年で劣化することが多い一方で、ゴムエッジや布エッジはより長期間の使用に耐えられます。

また、アクティブスピーカーの場合は内蔵されているアンプ回路の電解コンデンサも寿命を決める重要な要素となります。電解コンデンサは使用時間と温度によって劣化が進行し、高温環境では劣化速度が加速する特性があります。

適切なメンテナンスと使用環境の管理を行えば、優良なスピーカーは20年から30年、場合によってはそれ以上の期間にわたって使用することが可能です。ただし、これは定期的な点検と必要に応じた部品交換を前提とした話であることを理解しておく必要があります。

タンノイスピーカーの中古市場での評価

タンノイスピーカーは中古市場において非常に高い評価を受けており、製造終了から数十年が経過したモデルでも活発に取引が行われています。特にヴィンテージモデルは希少価値も相まって、新品時を上回る価格で取引されることも珍しくありません。

中古市場でのタンノイスピーカーの価値は、モデルの希少性、保存状態、オリジナル部品の残存率などによって決まります。例えば、GRFシリーズやオートグラフといった名機は、適切にメンテナンスされていれば高値での取引が期待できます。

ただし、中古品を購入する際には注意すべき点も多数存在します。エッジの劣化状況、ネットワーク回路の動作確認、エンクロージャーの状態など、専門的な知識がなければ判断が困難な項目が多いためです。特に古いモデルでは、見た目には問題がなくても内部の部品が劣化している可能性があります。

中古でタンノイスピーカーを購入する場合は、信頼できる販売店を選ぶことが重要です。オーディオ専門店であれば、販売前に動作確認や基本的なメンテナンスを行っていることが多く、購入後のトラブルを回避できる可能性が高まります。

スピーカーの寿命症状を見極める方法

スピーカーの寿命が近づくと、音質の変化や物理的な劣化として様々な症状が現れます。これらの症状を早期に発見することで、適切な対処を行い、スピーカーの寿命を延ばすことが可能になります。

音質面では、高音域の伸びが悪くなったり、低音域にこもりや濁りが生じたりする症状が代表的です。また、音量を上げた際に音割れが発生したり、特定の周波数でビビリ音が生じたりする場合も劣化のサインと考えられます。左右のスピーカーで音圧に差が生じることも、ネットワーク回路の劣化を示唆する重要な症状です。

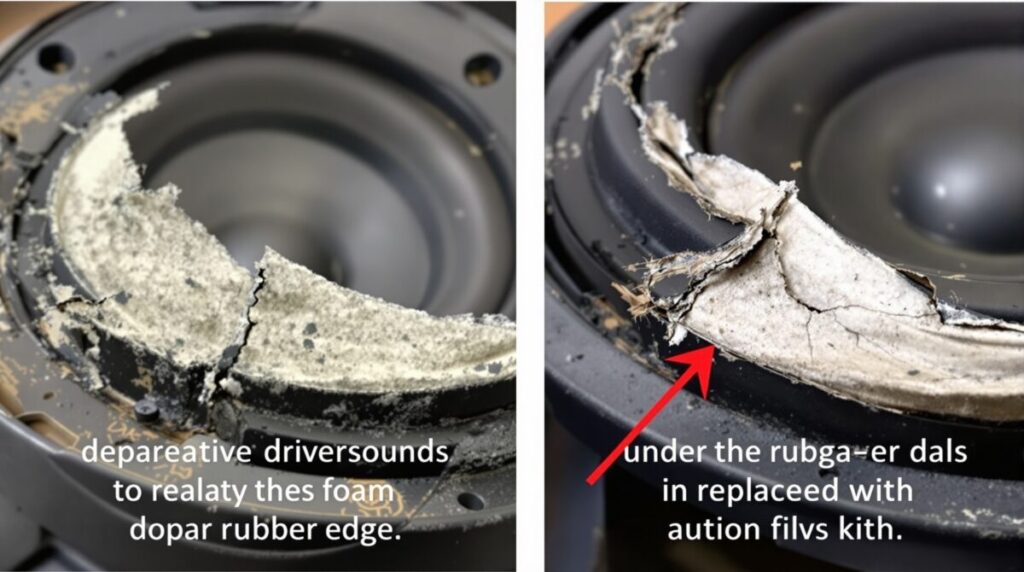

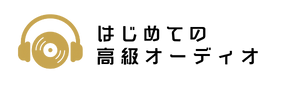

物理的な劣化症状としては、エッジのひび割れやべたつき、コーン紙の変色や変形、スピーカー端子の酸化や腐食などが挙げられます。これらの症状は目視で確認できるため、定期的な外観チェックを行うことで早期発見が可能です。

タンノイスピーカーの場合、特に注意すべきは同軸ユニット特有の症状です。高域用と低域用のユニットが一体化されているため、どちらかに問題が生じると全体の音質バランスが崩れやすくなります。また、古いモデルでは磁気回路の酸化も進行しやすいため、定期的な専門家による点検が推奨されます。

タンノイスピーカーの修理とメンテナンス

タンノイスピーカーの修理とメンテナンスには、一般的なスピーカーとは異なる専門的な知識と技術が必要です。特に同軸ユニットの構造や、タンノイ独自のネットワーク設計に精通した技術者による対応が理想的です。

エッジ交換は最も頻繁に行われる修理の一つですが、タンノイの場合は純正エッジの入手が困難なモデルも多く存在します。このような場合は、音質への影響を最小限に抑えるため、材質や形状を慎重に選定した代替品を使用することになります。ただし、代替品を使用する際は音質の変化を理解しておく必要があります。

ネットワーク回路の修理では、劣化したコンデンサや抵抗の交換が主な作業となります。古いモデルでは現在では入手困難な部品が使用されていることもあり、適切な代替品の選定には高度な専門知識が求められます。また、半田の劣化による接触不良も頻繁に発生する問題です。

定期的なメンテナンスとしては、スピーカー端子の清掃、エンクロージャーの湿度管理、適切な設置環境の維持などが挙げられます。これらの基本的なメンテナンスを怠ると、修理が必要な状態に至るまでの期間が短縮される可能性があります。

タンノイスピーカーの寿命を延ばす方法と対処法

- エッジ劣化の症状と対策

- ネットワーク回路の劣化対策

- 適切な使用環境の重要性

- 定期的なメンテナンスの必要性

- 専門業者による修理サービス

- タンノイスピーカーの寿命を最大限活かすために

エッジ劣化の症状と対策

エッジ劣化はスピーカーの寿命を決定する最も重要な要素の一つです。エッジの材質によって劣化の進行速度や症状が大きく異なるため、使用しているスピーカーのエッジタイプを把握し、適切な対策を講じることが長期使用の鍵となります。

ウレタンエッジは最も劣化が早く、加水分解により5年から10年程度で使用不能になることが多いのが現実です。劣化の初期段階では表面のべたつきや軽微なひび割れから始まり、進行すると完全に破れてしまいます。この状態になると振動板を適切に支えることができなくなり、ボイスコイルの損傷につながる危険性があります。

ゴムエッジはウレタンエッジよりも耐久性に優れていますが、3年程度から硬化が始まることが知られています。硬化が進むと柔軟性が失われ、本来の音質特性から徐々に変化していきます。ただし、物理的な破損に至るまでの期間はウレタンエッジよりも長く、15年から20年程度は使用可能な場合が多いとされています。

タンノイの上級モデルに採用されている布エッジ(ハードエッジ)は、他の材質と比較して圧倒的に長寿命です。メーカーの説明によれば数十年の使用に耐えるとされており、適切な環境下であれば40年以上使用されている例も珍しくありません。ただし、湿度の影響を受けやすいため、保管環境には特に注意が必要です。

ネットワーク回路の劣化対策

ネットワーク回路はスピーカーシステムの心臓部とも言える重要な部分であり、その劣化は音質に直接的な影響を与えます。特にタンノイスピーカーでは、同軸ユニットの特性を活かすために精密に設計されたネットワーク回路が使用されているため、劣化対策は極めて重要です。

電解コンデンサの劣化は最も頻繁に発生する問題の一つです。電解コンデンサは内部の電解液の劣化により容量が減少し、漏れ電流が増加する特性があります。この劣化により、クロスオーバー周波数の変化や位相特性の変化が生じ、音の分離感や定位感に悪影響を与えます。特に古いタンノイスピーカーでは、40年以上前の電解コンデンサが使用されていることも多く、交換が必要な状態になっている可能性が高いと言えるでしょう。

抵抗器についても、長期間の使用により抵抗値が変化することがあります。特に巻線抵抗では接触不良や酸化による抵抗値の上昇が起こりやすく、音量バランスの変化や音質の劣化を引き起こします。また、コイルの巻線も湿度や温度変化により劣化し、インダクタンス値の変化や接触不良が生じる場合があります。

ネットワーク回路の劣化を予防するためには、適度な通電と適切な環境管理が不可欠です。長期間の未使用は部品の劣化を加速させる一方で、過度な高温環境での使用も避ける必要があります。また、定期的な動作確認により、左右のスピーカーで音圧差が生じていないかをチェックすることが大切です。

適切な使用環境の重要性

スピーカーの寿命を大きく左右するのは、日常的な使用環境です。適切な環境で使用することで、メーカーが想定する耐用年数を大幅に上回る期間使用することが可能になります。一方で、劣悪な環境での使用は、数年で深刻な劣化を引き起こす原因となります。

温度管理は最も基本的で重要な要素の一つです。理想的な使用温度は15度から25度程度とされており、急激な温度変化は木製エンクロージャーの変形やエッジ材質の劣化を加速させます。特に冬場の暖房機器の近くや夏場の高温環境は避ける必要があります。また、アンプ内蔵型のスピーカーでは、内部温度の上昇により電解コンデンサの劣化が加速するため、十分な通風を確保することが不可欠です。

湿度についても40パーセントから60パーセントの範囲を維持することが推奨されます。低湿度環境では木材の収縮や静電気の発生により不具合が生じやすくなり、高湿度環境では金属部品の酸化や木材の膨張、カビの発生などの問題が起こりやすくなります。特にタンノイスピーカーの木製エンクロージャーは湿度変化に敏感なため、除湿器や加湿器を用いた適切な湿度管理が長期使用の鍵となります。

直射日光は紫外線によるエッジ材質の劣化と、局所的な温度上昇によるエンクロージャーの変形を引き起こします。特にウレタンエッジは紫外線に対して極めて脆弱であり、直射日光下では1年足らずで使用不能になることもあります。窓際への設置は避け、遮光カーテンなどで紫外線を遮断することが大切です。

振動環境についても注意が必要です。外部からの振動はスピーカー内部の精密な部品配置に影響を与え、音質劣化の原因となります。また、床や壁からの振動はエンクロージャーに共振を引き起こし、不要な音の付加や位相の乱れを生じさせることがあります。

定期的なメンテナンスの必要性

定期的なメンテナンスは、スピーカーの寿命を最大限に延ばすために欠かすことのできない作業です。適切なメンテナンススケジュールを確立し、それを継続することで、重大な故障を未然に防ぎ、常に最良の音質を維持することが可能になります。

日常的なメンテナンスとしては、エンクロージャー表面の清拭が最も基本的で重要な作業です。ホコリの蓄積は見た目の問題だけでなく、放熱を妨げたり、湿気を保持したりする原因となります。柔らかい乾いた布を用いて、傷を付けないよう注意しながら清拭を行います。特に通気口がある場合は、定期的にホコリを除去し、適切な通風を確保することが大切です。

月単位でのメンテナンスでは、スピーカー端子の状態確認と清拭を行います。端子の酸化は接触抵抗の増加を招き、音質劣化の原因となります。市販の接点復活剤を用いて端子を清拭し、締め付けトルクが適切であることも確認します。ただし、接点復活剤は使いすぎると逆に汚れを蓄積させる原因となるため、適量の使用を心がけることが重要です。

年単位でのメンテナンスでは、より詳細な点検が必要になります。エッジの状態確認、エンクロージャーのひび割れや変形の有無、内部配線の状態などを専門知識を持った技術者に依頼することが理想的です。特に古いタンノイスピーカーでは、ネットワーク回路の部品劣化も進行している可能性が高いため、定期的な専門点検により早期発見・対処することで、大きな修理費用を回避できる場合があります。

また、使用環境の見直しも定期的に行う必要があります。季節の変化に伴う温湿度変化、家具の配置変更による音響特性の変化、周辺機器の追加による振動や電磁的な影響など、様々な要因が音質に影響を与える可能性があります。

専門業者による修理サービス

タンノイスピーカーの修理には高度な専門知識と経験が必要であり、信頼できる専門業者の選択が成功の鍵となります。タンノイの複雑な同軸ユニット構造や独特のネットワーク設計に精通した技術者による修理を受けることで、オリジナルの音質特性を可能な限り維持することができます。

修理費用については、作業内容や部品の希少性によって大きく変動します。基本的なエッジ交換では、タンノイのHPD385などの人気モデルで1本あたり14,000円程度からとなっています。ただし、純正タイプのエッジが入手困難な場合や、特殊な口径のユニットでは、さらに高額になることも珍しくありません。大型モデルの38センチユニットでは1本あたり22,000円程度が相場とされています。

ネットワーク回路の修理では、コンデンサや抵抗の交換が主な作業となりますが、古いタンノイスピーカーでは特殊な部品が使用されていることが多く、代替品の選定に高度な知識が要求されます。完全なオーバーホールを行う場合、TANNOY ARDENクラスで25万円程度、より大型のシステムでは40万円を超える場合もあります。

修理業者の選択では、タンノイ製品の修理実績が豊富であることが最も重要な判断基準となります。また、修理前の詳細な診断と見積もり提示、修理後の動作確認と保証期間の設定なども、信頼できる業者の特徴と言えるでしょう。遠方の業者に依頼する場合は、梱包・輸送方法についても十分な配慮がなされているかを確認することが大切です。

修理を依頼する際の注意点として、オリジナル部品の保存状況や代替品使用時の音質変化について、事前に十分な説明を受けることが重要です。特にヴィンテージモデルでは、修理により資産価値が変動する可能性もあるため、将来的な売却を考えている場合は慎重な判断が必要となります。

| 修理項目 | 費用相場(1本あたり) | 作業期間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| エッジ交換(小型) | 6,000円~15,000円 | 1~2週間 | 口径により変動 |

| エッジ交換(大型) | 18,000円~25,000円 | 2~3週間 | 38cm以上のユニット |

| ネットワーク修理 | 20,000円~50,000円 | 2~4週間 | 部品入手性による |

| 完全オーバーホール | 150,000円~400,000円 | 1~2ヶ月 | モデルにより大幅変動 |

| スピーカー端子交換 | 20,000円~40,000円 | 1週間 | 高級品使用時は高額 |

タンノイスピーカーの寿命を最大限活かすために

タンノイスピーカーの優れた設計と品質を最大限に活かし、長期間にわたって最良の音質を楽しむためには、総合的なアプローチが必要です。単一の対策だけでなく、使用環境の最適化、定期的なメンテナンス、適切な修理対応を組み合わせることで、数十年にわたる使用が可能になります。

使用方法については、適切な音量での使用を心がけることが基本となります。過大入力による振動系の損傷は、修理費用が高額になりやすく、場合によっては完全な復旧が困難になることもあります。また、電源の頻繁なオンオフは避け、使用時間に応じた適度な休息期間を設けることで、内部部品の劣化を抑制できます。

環境管理では、季節の変化に応じた対応が重要です。夏場の高温期には通風の確保と直射日光の遮断、冬場の乾燥期には適切な湿度維持、梅雨期には除湿対策など、年間を通じた環境管理計画を立案することが推奨されます。特にタンノイスピーカーの木製エンクロージャーは湿度変化に敏感なため、年間を通じて安定した環境を維持することが長期使用の鍵となります。

また、将来的な修理やメンテナンスに備えて、購入時の付属品や取扱説明書の保管、定期的な写真記録による状態管理なども有効です。特に希少なヴィンテージモデルでは、オリジナル状態の記録が修理時の貴重な資料となることがあります。

タンノイスピーカーは適切な管理により、製造から50年以上経過した現在でも素晴らしい音質を維持している個体が数多く存在します。これらの実例は、正しい知識と継続的な管理により、スピーカーの寿命を大幅に延ばすことが可能であることを示しています。愛用するタンノイスピーカーと末永く付き合うために、ここで紹介した各種の対策を実践し、英国の伝統的な音作りを長期間にわたって楽しまれることを願います。

- タンノイスピーカーは適切な管理により数十年の使用が可能

- エッジ材質により劣化速度が大きく異なり布エッジが最も長寿命

- ウレタンエッジは5年から10年で交換が必要になることが多い

- 使用環境の温湿度管理が寿命延長の最重要要素

- 直射日光と急激な温度変化は避けることが必須

- ネットワーク回路の電解コンデンサは20年程度で交換推奨

- 定期的な清掃とメンテナンスにより重大故障を予防可能

- 専門業者による修理では高度な技術と経験が要求される

- 修理費用はモデルと作業内容により数万円から数十万円まで変動

- 中古市場では適切にメンテナンスされた個体が高評価

- 過大入力による使用は振動系損傷の原因となるため注意が必要

- 長期未使用も部品劣化を加速させるため適度な通電が推奨

- スコットランド生産の品質管理により基本的な耐久性は優秀

- オリジナル部品の保存状況が修理可否と費用を大きく左右

- 総合的な対策により製造から50年以上の使用例も存在

コメント